sábado, 16 de junio de 2012

domingo, 7 de agosto de 2011

MI ABUELA CONCHA

Se llamaba Concepción Block Zambrana. Se casó con Ezequiel Barrón Zaballa, compadre de Pando y jefe de la casa militar cuando Pando fue Presidente. Tuvo dos hijos: Julio y Rafael Barrón Block y enviudó. Luego se casó con Manuel Monroy Villagra, ferroviario, chileno, jefe de estación en Antofagasta, Mejillones, Oruro y Viacha. Era hija de Charles Block Levy, alsaciano, y de Natalia Zambrana Ruiloba, cochabambina. Tuvo tres hijos Monroy: Carmela (mi mamá), Germán y Eduardo Monroy Block.

miércoles, 3 de febrero de 2010

Cómo lo cuentas

Cómo lo cuentas

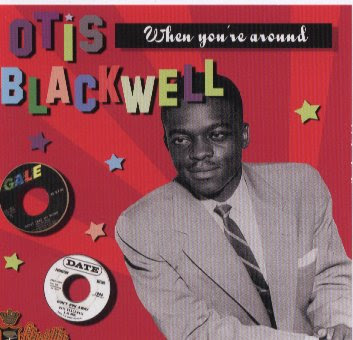

Suelo contar la historia de un cronista de blues que asiste a un entierro solitario y triste. Ha muerto un cantante de blues negro, gordo, petiso, desgarbado, a quien los borrachos le pagaban unos tragos para que pase al escenario y cante igualito que Elvis. A esa hora del trasnoche, el barco ebrio se agita con las contorsiones y risibles movimientos de pelvis del negro gordo, que canta Hound Dog, Love me tender y Heartbreak Hotel con una entonación que desencadena carcajadas. Uno de los espectadores es el cronista de blues, acaso el único que sabe el secreto. Ese negro gordo es el verdadero Elvis, es el compositor de sus mejores éxitos; aun más, le ha grabado demos para enseñarle a cantar en estilo sincopado; ha recibido como cincuenta dólares por composición y ha permitido que Elvis figure como compositor de esas canciones que a él le salieron sin esfuerzo. Sin embargo no le guarda rencor; al contrario, se regocija viendo en el televisor a Elvis, que interpreta Hound Dog, Love me tender o Heartbreak Hotel, mientras él comenta a su vecino de barra que esas canciones las compuso él, y el vecino se desternilla de risa y, por supuesto, no le cree.

El cronista de blues existe, se llama Gary Giddins; el cantante negro de blues existe, se llama Otis Blackwell; la venta de sus composiciones a los productores de Elvis es cierta; Gary Giddins recogió ese artículo en su libro “Viajando en una nota blue”, que alguien me regaló en 1968 en una pésima traducción. Lo que no es cierto es que Otis fuera indigente y, sobre todo, la escena inicial de su entierro. Al contrario, la nota del cronista se basa en una entrevista a un Otis pasablemente próspero, director de una banda de blues, y es un homenaje a Elvis. Otis dice que nunca quiso conocerlo, pero que ahora que lo sabe muerto, le hubiera encantado estrecharle la mano.

Algo más: recuerdo que durante años y años me resistí a volver a leer ese libro, ahora diría que por un escrúpulo de conciencia. Pero de pronto volví a su lectura y me asombró saber que yo había corregido la historia de Otis y que esa escena inicial del entierro era inventada y falsa, pero a fuerza de contarlo durante años y años acabé por creer que era cierta.

Se lo conté a mi hija Camila, que conocía bien la anécdota, y creo que le provoqué una decepción al confesarle que no todo era cierto porque yo lo había inventado y corregido. Le previne, por si acaso, que no repitiera mis historias, porque suelo mentir, corregir, inventar, y al cabo de un tiempo me olvido de mis propias mentiras e invenciones y las recuerdo como verdades.

Para ser indulgente conmigo mismo, yo diría que en mi primera lectura tenía 18 años, pero el instinto de contar historias ya me obligaba a corregirlas, a mentirlas, a inventarlas a capricho. Ejemplos tengo muchos, pero baste éste para ilustrar que no importa si la historia es o no real, sino cómo la corriges y, sobre todo, cómo la cuentas.

jueves, 19 de noviembre de 2009

POR QUÉ LA COLGUÉ DEL PERCHERO

(Este es un cuento. Lo consigno aquí a la espera de un blog de cuentos.)

Fue sencillo: la alcé en vilo, la colgué del perchero y me fui de casa sin llevarme siquiera una valija de ropa. No volví más. Las amigas me dijeron que se había quedado allí, colgada, y que no daba señales de vida, pero no me conmoví y continué mi camino con una irrefrenable sensación de alivio y desengaño.

Si la vida en pareja fuera solitaria y sencilla, todo sería más fácil, pero uno no busca el pecado, el pecado te toca la puerta. Una mañana de sábado en la cual ella había ido a hacer mercado, sonó el timbre y antes de que yo reaccionara se me había colado una vendedora. No me dejaba reaccionar porque sabía que, a la menor vacilación, yo aprovecharía para decirle que no, que quizá otro día, con leves y corteses empujones en su espalda que la llevarían irremisiblemente a la puerta de salida. Pero la mujer hablaba y, lo confieso, me cayó simpática por su aplomo, y porque parecía no repetir un libreto. ¿Qué quería venderme? Un espía telefónico. Mientras hablaba, vio mi foto de matrimonio, no comentó nada pero sus ojos sugerían la mejor aplicación de su mercancía. No lo pensé dos veces, firmé los contratos que me exhibía y en dos quínolas me vi sentado frente al aparato telefónico, contemplándolo como si fuera un visitante extraterrestre que no acabara de desvelar su misterio.

Tomé mi celu, llamé, hablé y probé la grabación: era perfecta. Dejé listo el nuevo aparato para ver si se colaba alguna llamada sospechosa y volví a la rutina. La contemplaba a mi mujer, sin que ella lo percibiera, y la verdad es que no asumía ninguna actitud extraña: la mansedumbre de siempre, los malos humores por causas consabidas (como el desorden en mi escritorio o el descuido al quitarme la ropa), pero nada que me permitiera sospechar una aventura. Una tarde que estaba solo consulté el espía telefónico y me reveló tres llamadas: una equivocada y dos de un par de amigas que la invitaban a mi mujer a un rummy de beneficencia. Nada nuevo con excepción de un par de chismes sobre los motivos del divorcio de una pareja conocida, que merecieron serios reproches de mi mujer: ante todo había que resguardar la familia y no meterse en aventuras.

Una mañana de sábado, mientras mi mujer hacía compras, volvió la vendedora. Nada más verla le franqueé el paso, le ofrecí asiento en mi sala y hasta le ofrecí un café, que aceptó con gusto mientras esgrimía una cajetilla de cigarrillos: ¿Puedo? Por supuesto, le contesté, y fumó con satisfacción.

De pronto rompió el silencio y se fue al grano: ¿qué le había parecido el espía? Le manifesté mi desengaño, al menos me había servido para confirmar que tenía una mujer leal y a mucha distancia de engañarme con otro. Me miró con una media sonrisa irónica y deslizó su veneno: ¿Estaba seguro?

Se tomó su tiempo y al fin lanzó la pepa: Si usted se enterara… No dijo más, apagó el cigarrillo con crueldad, tomó su cartera y se fue.

Me dejó muy intrigado. Llegó mi mujer, se enfrascó en los falsos afanes de costumbre y no se dio cuenta de que yo la observaba pensando en las insinuaciones de la vendedora.

Un día recordé que esa mujer me había dado su tarjeta. La encontré y concerté una cita con ella. Me recibió en su departamento. Había preparado un café especial y horneado unas masitas para agasajarme. Por cortesía, demoró cuanto pudo el evidente origen de la entrevista, pero yo no tardé en preguntarle por qué me había lanzado una carnada, esa frase sin terminar: Si yo me enterara… Sonrió con la expresión enigmática de la primera vez y me dijo que prefería no hablar de eso. Le pregunté por qué y me dijo que yo le caía bien, y no quería darme un motivo de sufrimiento. Me dejó cebado e insistí, pero ella no cedió. Cuando me despedía, me dijo: Quizá algún día me anime a contarle lo que sé, pero no insista porque se va a arrepentir.

Para qué me diría eso. Cuando volví a ver a mi mujer, me daban ganas de agarrarla a sopapos aun sin motivo, pero, para mi desconcierto, ella se mostraba particularmente amable y solícita. Me recibió de buen humor y me pidió que por nada del mundo abriera la puerta del horno, porque me había preparado una sorpresa. Era un pavo, un pavo delicioso, con un vino fino y sólo dos copas. Destapó la botella y me dijo que lo había preparado todo para los dos, y que nada ni nadie interrumpirían esa cena. Confieso que fue un momento maravilloso y que, como es de suponer, acabamos haciendo el amor en la misma mesa, con el rostro de mi mujer a milímetros de los restos del pavo. Pero en algún momento se me vino la imagen de la vendedora y acabó por amargarme los últimos minutos de la dulce ceremonia.

La busqué otra vez por teléfono y volví a concertar una cita. La vendedora me recibió en buzo deportivo, con el ombligo al aire y con un pantalón que resaltaba el dibujo de sus caderas. La veía radiante y la botella de whisky que puso en la mesa de la sala terminó por unirnos. Casi sin pensarlo, acabé en sus brazos, la desnudé febrilmente y la poseí en el sofá, en la alfombra e incluso bajo la mesa del comedor. Terminamos sudorosos y satisfechos, sobrevino un silencio y entonces estuve a punto de preguntarle por el secreto. Pero hubiera sido un gesto ordinario y lo deseché hasta una próxima oportunidad.

En casa, controlé las grabaciones del espía telefónico y no me revelaron nada sospechoso. Al contrario, parecía que mi mujer se empeñaba en hablar bien de mí para disipar cualquier duda. Casi había superado el asunto, al punto que me olvidé de llamarla a la vendedora, así sólo fuera para saludarla, pero entonces ella me llamó. Me reprochó mi falta de gentileza, insinuó que los hombres eran así, que una vez conseguido lo que querían, pasaban a otra cosa. Le insistí en que había estado muy ocupado con mi trabajo, cosa que no era cierta, y le prometí visitarla esa misma noche.

Me recibió con un aire de dulce reproche que la hacía más deseable. La saludé con un prolongado beso y unas caricias impúdicas. Me respondió con el mismo ardor y pasamos a la sala. Nos olvidamos de la cena y pronto ella estaba sobre mí y nos amábamos con ardor. Cuando nos sosegamos, me preguntó si yo era tan ardiente con mi esposa. Me quedé callado y ella insistió. Le dije que probablemente sí, algunas veces. ¿Tanto así, como con ella? Le dije que no, y no mentía. Estuvimos a punto de reiniciar las caricias, pero entonces ella me preguntó cómo podía amar a una mujer como la mía, de quien no me asistía la seguridad de que me fuera fiel. Le contesté con serenidad que no tenía el mínimo motivo para pensar en eso, y quizá eso la motivó de tal manera que acercó su rostro al mío para preguntarme si estaba listo para escuchar cosas íntimas. Vi que había llegado la hora y le acepté. Se levantó del piso donde habíamos rodado, se perdió en el interior de su departamento y al cabo volvió con una grabadora y unas cintas. Pidió que escogiera una, al azar, y la puso. Era el registro de una sucesión de llamadas en las cuales abundaba la voz de una doméstica: que la señora no estaba, que no sabía decirle, que volviera a llamar. A veces llamaban del correo e insistían en que la señora pasara a recoger un paquete. En otras, llamaba otra voz de hombre, diríamos, mayor de edad que el anterior, se disculpaba por no ir a comer, recibía uno que otro reproche, ofrecía regalos, fines de semana, lo que fuera por salir con su gusto y ella colgaba sin despedirse. Hasta que saltó la madre del cordero. Era una voz más bien gangosa, que no permitía construir un galán a partir de ella. ¿Cuándo la había escuchado antes? Claro, era la voz del correo, pero esta vez contestaba ella y le decía Mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Después de lo de anoche? ¡Muerto! Yo peor, decía ella y se reía. Pero qué calor, agregaba; la próxima vez debían buscar una ciudad más templada, y no Santa Cruz. Sucre, tal vez, ¿te acuerdas de aquella Semana Santa? Ella reía, de santa no había tenido nada, que Dios la perdonara, pero habían terminado yendo a misa. Si él decía que ella recogiera un paquete del correo era porque la esperaba con urgencia, que siempre consultara a la doméstica.

El fino índice de la mujer cortó la reproducción y me preguntó desafiante si reconocía esa voz. Le pregunté cómo tenía esas cintas y me confesó que el primer marido de mi mujer también había sido su cliente, y que le había devuelto el espía y las cintas para que hiciera con ellas lo que quisiera. Le pregunté por pura sevicia si también había sido su amante, echó el humo de su cigarrillo y me preguntó ¿Qué crees? Luego tomó las cintas, las acomodó en una cajita y me la ofreció.

Retorné a casa con el gesto atribulado de quien lleva una bomba, comprobé que no había moros en la costa y oculté la caja tras unos libros de mi estudio. Instintivamente corrí al teléfono a comprobar si había registrado algo y no había llamadas. Tomé el celular para llamar a mi mujer y la sorprendí en una conferencia, diciéndome en sordina que no podía hablar, que estaría conmigo en media hora.

Me acomodé en un sillón y para aliviar la tensión me serví un whisky. Busqué un programa en la tele y acabé abstraído, con la vista clavada en el escondite. Tenía todo el tiempo del mundo para obrar con precaución, no debía precipitarme. Así me encontró mi mujer. Nunca la llamaba. ¿Había pasado algo? Por tu culpa dejé plantadas a mis amigas. ¿Se me había aflojado un tornillo? Fue al dormitorio, se soltó el pelo y se calzó un buzo deportivo. Salió descalza y se acomodó en un rincón del sofá. Buscó un programa en la tele y pareció concentrarse con la mayor atención. ¿Pero esta era la misma mujer que obraba con tanta sangre fría con quien era sin duda su anterior marido? Sintió que la contemplaba, preguntó si ocurría algo y se fue un tanto incómoda a la cocina en busca de un vaso de leche, con el cual solía tomar un somnífero leve minutos antes de caer en un sueño de niña.

Poco antes de seguirla tomé la caja y comprobé que las cintas tenían fechas, y que en conjunto abarcaban como dos años de grabaciones.

Al día siguiente volvimos a la rutina: mi mujer era profesora y cumplía horarios que no la fatigaban, diríamos que trabajaba a media fuerza y se daba tiempo para atender la casa. Yo tenía horas fijas para estar solo en mi estudio y cumplir trabajos y negocios. Era pues un ambiente propicio para escuchar las cintas. Entonces fui reconstruyendo una relación intensa, conmovedora, trágica de mi mujer con su primer marido. En esas llamadas había una relación paralela que parecía descansar en el regocijo de la transgresión más que en un sentimiento sólido. Ay, amor, lo que me hiciste no lo vuelvas a hacer, casi me volviste loca. Y ni se te ocurra esta semana porque estoy en mis días peligrosos. Imagínate si pasara algo, semejante evidencia. ¿Por qué creía que en diez años no había tenido hijos? Pero que se aguantara, que pensara en otra cosa, que se fuera a jugar raqueta o de parranda con los amigos, sólo esta semanita, ¿sí? ¿Me lo prometes?

Y entonces venía el giro: contestaba el marido y ella, si mi amor, tengo una hora más pero no quiero que salgas. ¿Me esperas? ¿Por qué no encargas una cena ligera y un vino, ese que me gusta? Para los dos. Apenas para probar porque no creo que tengamos tiempo. Ella estrenaba una risa sensual, suspiraba y colgaba. Él discaba el número de un restaurante y pedía piadinas y canelones de vegetales, ensalada de espárragos y palmitos, una botella de trivarietal, ah, y un buen champagne.

Una semana después volvía la voz del correo. Que recogiera un paquete urgentísimo, muy frágil. Horas después ella llamaba. Eres un loco, por eso te quiero. Tenía sólo dos horas porque iría a clases pero habría asamblea. Pero por fa, mi mamá me dijo que no es por ahí, me vas a volver loca, y se reía como embriagada. En la esquina de costumbre. ¿Cómo? ¿Estaba loco? ¿Cómo iba a ir a clases sin bragas? Se reía como en un baile de carnaval y colgaba.

Quizá hubiera escuchado todas las cintas pero se me dio una revelación intempestiva y no quise saber más de ellas, al punto que las quemé en un brasero junto al espía. A la cita sin bragas siguió la reconciliación habitual y el ciclo se repitió, según pude revisar, al menos durante meses en los cuales el marido comenzó a dar muestras de fatiga. De pronto escuché llamadas que quizá él hubiera borrado de sentirse más alerta, pero tal sería su abatimiento que las dejó. Él preguntaba a la Facultad si se había realizado el seminario en Sucre. ¿Cuál seminario? No había noticia de ningún seminario. Preguntaba otro día sobre jornadas, simposios, conferencias que no estaban pendientes ni habían sido organizadas. Por fin se oyó su voz desvelada y ronca que contestaba al teléfono. Ella apenas hablaba. Él preguntaba dónde había dormido. Ella preguntaba qué hora era. Las cinco de la mañana. ¿Qué había hecho ese par de días? Entonces ella rompía a llorar y él se sumía en un silencio espeso. No soy digna de ti, no entiendo lo que me pasa. ¿Me quieres un poco?, preguntaba él. Más de lo que tú piensas, no sabes cuánto te amo, pero, no sé, no entiendo este desequilibrio. Ven ahora mismo, pedía él con suavidad, en un tono conciliatorio. ¿Así como estoy? Así, aquí te vas a reponer. ¿No estás enojado? Claro que no, ven. De pronto ella estrenaba una nueva sensualidad para preguntarle si podía llenar la tina… con agua muy caliente.

La siguiente llamada importante registraba el ruido de la calle, venía de un celular porque ella se quejaba de la señal. Luego se escuchaba mejor su voz porque decía haber entrado al baño de un café para evitar el ruido. Quería decirle algo importante: no era necesario ir a un psicólogo para decidir que no lo haría nunca más. ¿Lo oía? Es más: había decidido no dar más clases y consagrarse a su casa. ¡Dios, cómo quería ser ama de casa, cocinar, planchar sus ternos, ir de compras, esperarlo con el almuerzo y la cena! La voz de él sonaba más reflexiva: que no lo hiciera, que sus alumnos la necesitaban y eso aireaba la monotonía de atender un hogar. Pero ella insistía con fanático fervor: no habría otra preocupación que amarlo, servirlo, acompañarlo. El arrebato terminaba como de costumbre: que pidiera una cena ligera, una botella de champaña…

Pero volvía la voz del correo y un nuevo extravío y un silencio rencoroso del marido, que ahora le contestaba al teléfono con monosílabos al extremo de colgarle y dejarla con la palabra en la boca.

Varios episodios habían precedido esta ruptura, en especial uno que sonó más bien gratificante. Otra vez llamaba el marido y su voz era sugestiva y, yo diría, suplicante. Todo lo que había pasado la noche anterior, ¿significaba algo para ella? Seguía un silencio, una risa de ella que sonaba cínica y por fin una confesión. Oye lo que te voy a decir: viéndolo bien, a todos mis amantes les he puesto cuernos contigo. Era bastante más que una frase ingeniosa, era una vindicación magnífica de “la” mujer, un acto de poner las cosas en su sitio. Le estaba diciendo que le había puesto cuernos con gil y mil, pero con tal malicia femenina que él probablemente no podía evitar sentirse orgulloso. De inmediato pensé que aquella noche harían el amor por pura gula. O lujuria, si vamos a ser puristas.

Sentí que aquella frase era un puñal que se hundía en mi pecho. Aquel hombre conocía todas las andanzas de ella, las tenía registradas con el espía telefónico y quizá siguiéndola en persona. Se moriría de celos, pero ¿cómo aguantaba tanto? ¿Y cómo podía velar el sueño de una mujer que lo engañaba tan a las claras? Tan a las claras que en otra llamada ella lloraba y le decía ¿Qué crees que no me doy cuenta de que me grabas? Hace rato que descubrí el aparatito ese, pero no quise removerlo. Es extraño, pero removerlo me hubiera parecido peor que acostarme con otro. ¿Me entiendes?

Cuando la conocí, me hizo entrever que vivía precariamente en dos habitaciones porque había huido de su marido. Estaba en divorcio pero la sentencia se demoraba. Nos encontrábamos cada vez que yo llegaba de La Paz y agotábamos el fin de semana sin cuartel para el disfrute, pero cuando la llevaba a su casa pedía que por prudencia detuviera mi coche faltando una cuadra, porque quizá él la seguía.

Un fin de semana me visitó en La Paz. Fuimos al Lago, nos encerramos en un hotel, hicimos el amor en una isla solitaria, volvimos, fuimos a bailar, dormimos fatigados… Al amanecer del lunes la llevé a que tomara el primer avión de retorno, y entonces sucedió lo que temía. Mientras ella pedía el pase a bordo, sentí que alguien me hablaba con voz sorda. ¿Cómo la habíamos pasado? ¿Un grato fin de semana? ¿Habíamos hecho el amor? No me sorprendió tanto el tono como la mirada de esos ojos irritados e insomnes, en los cuales ardía una llama azul y fría. Era la quintaesencia de los celos, pero de los celos comprobados. Ella se acercó y dijo en voz alta que no tenía nada con ese hombre, que se habían divorciado. Él lo negó con furia contenida: todavía eran casados mientras no saliera la sentencia. Ella tomó su maletín e ingresó a la sala de preembarque sin despedirse. Yo aproveché la presencia de unos policías para escabullirme de lo que suponía una golpiza.

Pasó aquello, salió la sentencia, nos casamos, no hubo otro motivo de inquietud. Pero entonces vino la vendedora del espía telefónico y me entregó las cintas. La observé a mi mujer semanas enteras, escuché las grabaciones del espía y no encontré nada comprometedor.

Hubo un episodio que echó luces, según creo, sobre la actitud de mi mujer. Un día me presentó a su amiga de la infancia. Para mi sorpresa, era alguien con quien yo me sentí ligado en mis tiempos de la Facu, pero de un modo extraño. Eran tiempos de politización excesiva por el clima que había creado la guerrilla del Che y nuestra fe ilimitada y compartida en la revolución, aunque buscáramos diferencias profundas sobre los métodos revolucionarios. Así en cada asamblea en que yo hablaba, sentía un par de ojos que se clavaban con odio en mi espalda. Los sentía como punzones de hielo, me daba la vuelta y ella me estaba mirando. Un día coincidimos en una mesa, frente a frente y sin posibilidad de movernos. No podíamos mirarnos a los ojos y nos sentíamos incómodos; pero vino una y otra cerveza y al fin me armé de valor para enfrentarla. Tú me odias, le dije, y admitió que sí, que era más fuerte que ella, que era algo químico, incontrolable, sin motivo alguno, pero que sí, me odiaba y no sabía explicárselo. La cerveza nos concedió una tregua y ya pudimos mirarnos a los ojos y disfrutar de ese odio intenso que nos unía, aunque debo confesar que un leve destello de simpatía en su mirada me ocasionó una decepción pasajera. No pasó nada más, pero a los pocos días me crucé con ella en la universidad, la saludé con la mano en alto y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo Hola Choquito. Tanto tiempo había sido merecedor de su odio y ahora lo cambiaba con esa terneza que se dedica a un perro faldero. ¡Hola Choquito!

Mi mujer había dejado sus clases en la Facultad como cosa del pasado y se dedicaba a cuidar la casa con esmero. No habíamos tenido hijos y eso concentraba su atención en mi ropa, en mi estudio, en mis cosas. No hacíamos el amor con pasión sino con un curioso sentimiento de camaradería en el cual ella resignaba el goce con tal de que yo lo consiguiera, cuanto antes, mejor. Dormía como una santa y se levantaba con una sonrisa.

Una noche le pregunté si alguna vez se le había pasado por la cabeza meterse con otro tipo. Me miró con estupor y prefirió levantarse del sofá y lavar los platos; pero no lo hizo con disgusto, porque a ratos me sonreía con una expresión neutra. Le pregunté si me ponía cuernos, o se reservaba ese gusto para el futuro y me preguntó con dulzura: ¿Por qué a ti? ¿Hiciste algo malo? ¿Hablas porque sientes culpa? Pero sobre todo ¿por qué a ti?

Esas frases que debían ser como la piedra fundacional de un matrimonio estable, admitiendo incluso que alguna vez la pillara haciendo el amor con otro, perdón, engañándolo porque esa misma noche le pondría cuernos conmigo, se convirtieron en un detonante. Su primer marido le ocasionó pasiones turbulentas, y la mayor, esa infidelidad que los mantenía unidos como dos personajes de bolero. En cambio yo, ¿qué pasión podía inspirar? ¿Por qué yo?

Bastó eso para que un día la colgara del perchero. Más tarde busqué a la vendedora, pero se había ido y nadie conocía su paradero.

FIN

Fue sencillo: la alcé en vilo, la colgué del perchero y me fui de casa sin llevarme siquiera una valija de ropa. No volví más. Las amigas me dijeron que se había quedado allí, colgada, y que no daba señales de vida, pero no me conmoví y continué mi camino con una irrefrenable sensación de alivio y desengaño.

Si la vida en pareja fuera solitaria y sencilla, todo sería más fácil, pero uno no busca el pecado, el pecado te toca la puerta. Una mañana de sábado en la cual ella había ido a hacer mercado, sonó el timbre y antes de que yo reaccionara se me había colado una vendedora. No me dejaba reaccionar porque sabía que, a la menor vacilación, yo aprovecharía para decirle que no, que quizá otro día, con leves y corteses empujones en su espalda que la llevarían irremisiblemente a la puerta de salida. Pero la mujer hablaba y, lo confieso, me cayó simpática por su aplomo, y porque parecía no repetir un libreto. ¿Qué quería venderme? Un espía telefónico. Mientras hablaba, vio mi foto de matrimonio, no comentó nada pero sus ojos sugerían la mejor aplicación de su mercancía. No lo pensé dos veces, firmé los contratos que me exhibía y en dos quínolas me vi sentado frente al aparato telefónico, contemplándolo como si fuera un visitante extraterrestre que no acabara de desvelar su misterio.

Tomé mi celu, llamé, hablé y probé la grabación: era perfecta. Dejé listo el nuevo aparato para ver si se colaba alguna llamada sospechosa y volví a la rutina. La contemplaba a mi mujer, sin que ella lo percibiera, y la verdad es que no asumía ninguna actitud extraña: la mansedumbre de siempre, los malos humores por causas consabidas (como el desorden en mi escritorio o el descuido al quitarme la ropa), pero nada que me permitiera sospechar una aventura. Una tarde que estaba solo consulté el espía telefónico y me reveló tres llamadas: una equivocada y dos de un par de amigas que la invitaban a mi mujer a un rummy de beneficencia. Nada nuevo con excepción de un par de chismes sobre los motivos del divorcio de una pareja conocida, que merecieron serios reproches de mi mujer: ante todo había que resguardar la familia y no meterse en aventuras.

Una mañana de sábado, mientras mi mujer hacía compras, volvió la vendedora. Nada más verla le franqueé el paso, le ofrecí asiento en mi sala y hasta le ofrecí un café, que aceptó con gusto mientras esgrimía una cajetilla de cigarrillos: ¿Puedo? Por supuesto, le contesté, y fumó con satisfacción.

De pronto rompió el silencio y se fue al grano: ¿qué le había parecido el espía? Le manifesté mi desengaño, al menos me había servido para confirmar que tenía una mujer leal y a mucha distancia de engañarme con otro. Me miró con una media sonrisa irónica y deslizó su veneno: ¿Estaba seguro?

Se tomó su tiempo y al fin lanzó la pepa: Si usted se enterara… No dijo más, apagó el cigarrillo con crueldad, tomó su cartera y se fue.

Me dejó muy intrigado. Llegó mi mujer, se enfrascó en los falsos afanes de costumbre y no se dio cuenta de que yo la observaba pensando en las insinuaciones de la vendedora.

Un día recordé que esa mujer me había dado su tarjeta. La encontré y concerté una cita con ella. Me recibió en su departamento. Había preparado un café especial y horneado unas masitas para agasajarme. Por cortesía, demoró cuanto pudo el evidente origen de la entrevista, pero yo no tardé en preguntarle por qué me había lanzado una carnada, esa frase sin terminar: Si yo me enterara… Sonrió con la expresión enigmática de la primera vez y me dijo que prefería no hablar de eso. Le pregunté por qué y me dijo que yo le caía bien, y no quería darme un motivo de sufrimiento. Me dejó cebado e insistí, pero ella no cedió. Cuando me despedía, me dijo: Quizá algún día me anime a contarle lo que sé, pero no insista porque se va a arrepentir.

Para qué me diría eso. Cuando volví a ver a mi mujer, me daban ganas de agarrarla a sopapos aun sin motivo, pero, para mi desconcierto, ella se mostraba particularmente amable y solícita. Me recibió de buen humor y me pidió que por nada del mundo abriera la puerta del horno, porque me había preparado una sorpresa. Era un pavo, un pavo delicioso, con un vino fino y sólo dos copas. Destapó la botella y me dijo que lo había preparado todo para los dos, y que nada ni nadie interrumpirían esa cena. Confieso que fue un momento maravilloso y que, como es de suponer, acabamos haciendo el amor en la misma mesa, con el rostro de mi mujer a milímetros de los restos del pavo. Pero en algún momento se me vino la imagen de la vendedora y acabó por amargarme los últimos minutos de la dulce ceremonia.

La busqué otra vez por teléfono y volví a concertar una cita. La vendedora me recibió en buzo deportivo, con el ombligo al aire y con un pantalón que resaltaba el dibujo de sus caderas. La veía radiante y la botella de whisky que puso en la mesa de la sala terminó por unirnos. Casi sin pensarlo, acabé en sus brazos, la desnudé febrilmente y la poseí en el sofá, en la alfombra e incluso bajo la mesa del comedor. Terminamos sudorosos y satisfechos, sobrevino un silencio y entonces estuve a punto de preguntarle por el secreto. Pero hubiera sido un gesto ordinario y lo deseché hasta una próxima oportunidad.

En casa, controlé las grabaciones del espía telefónico y no me revelaron nada sospechoso. Al contrario, parecía que mi mujer se empeñaba en hablar bien de mí para disipar cualquier duda. Casi había superado el asunto, al punto que me olvidé de llamarla a la vendedora, así sólo fuera para saludarla, pero entonces ella me llamó. Me reprochó mi falta de gentileza, insinuó que los hombres eran así, que una vez conseguido lo que querían, pasaban a otra cosa. Le insistí en que había estado muy ocupado con mi trabajo, cosa que no era cierta, y le prometí visitarla esa misma noche.

Me recibió con un aire de dulce reproche que la hacía más deseable. La saludé con un prolongado beso y unas caricias impúdicas. Me respondió con el mismo ardor y pasamos a la sala. Nos olvidamos de la cena y pronto ella estaba sobre mí y nos amábamos con ardor. Cuando nos sosegamos, me preguntó si yo era tan ardiente con mi esposa. Me quedé callado y ella insistió. Le dije que probablemente sí, algunas veces. ¿Tanto así, como con ella? Le dije que no, y no mentía. Estuvimos a punto de reiniciar las caricias, pero entonces ella me preguntó cómo podía amar a una mujer como la mía, de quien no me asistía la seguridad de que me fuera fiel. Le contesté con serenidad que no tenía el mínimo motivo para pensar en eso, y quizá eso la motivó de tal manera que acercó su rostro al mío para preguntarme si estaba listo para escuchar cosas íntimas. Vi que había llegado la hora y le acepté. Se levantó del piso donde habíamos rodado, se perdió en el interior de su departamento y al cabo volvió con una grabadora y unas cintas. Pidió que escogiera una, al azar, y la puso. Era el registro de una sucesión de llamadas en las cuales abundaba la voz de una doméstica: que la señora no estaba, que no sabía decirle, que volviera a llamar. A veces llamaban del correo e insistían en que la señora pasara a recoger un paquete. En otras, llamaba otra voz de hombre, diríamos, mayor de edad que el anterior, se disculpaba por no ir a comer, recibía uno que otro reproche, ofrecía regalos, fines de semana, lo que fuera por salir con su gusto y ella colgaba sin despedirse. Hasta que saltó la madre del cordero. Era una voz más bien gangosa, que no permitía construir un galán a partir de ella. ¿Cuándo la había escuchado antes? Claro, era la voz del correo, pero esta vez contestaba ella y le decía Mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Después de lo de anoche? ¡Muerto! Yo peor, decía ella y se reía. Pero qué calor, agregaba; la próxima vez debían buscar una ciudad más templada, y no Santa Cruz. Sucre, tal vez, ¿te acuerdas de aquella Semana Santa? Ella reía, de santa no había tenido nada, que Dios la perdonara, pero habían terminado yendo a misa. Si él decía que ella recogiera un paquete del correo era porque la esperaba con urgencia, que siempre consultara a la doméstica.

El fino índice de la mujer cortó la reproducción y me preguntó desafiante si reconocía esa voz. Le pregunté cómo tenía esas cintas y me confesó que el primer marido de mi mujer también había sido su cliente, y que le había devuelto el espía y las cintas para que hiciera con ellas lo que quisiera. Le pregunté por pura sevicia si también había sido su amante, echó el humo de su cigarrillo y me preguntó ¿Qué crees? Luego tomó las cintas, las acomodó en una cajita y me la ofreció.

Retorné a casa con el gesto atribulado de quien lleva una bomba, comprobé que no había moros en la costa y oculté la caja tras unos libros de mi estudio. Instintivamente corrí al teléfono a comprobar si había registrado algo y no había llamadas. Tomé el celular para llamar a mi mujer y la sorprendí en una conferencia, diciéndome en sordina que no podía hablar, que estaría conmigo en media hora.

Me acomodé en un sillón y para aliviar la tensión me serví un whisky. Busqué un programa en la tele y acabé abstraído, con la vista clavada en el escondite. Tenía todo el tiempo del mundo para obrar con precaución, no debía precipitarme. Así me encontró mi mujer. Nunca la llamaba. ¿Había pasado algo? Por tu culpa dejé plantadas a mis amigas. ¿Se me había aflojado un tornillo? Fue al dormitorio, se soltó el pelo y se calzó un buzo deportivo. Salió descalza y se acomodó en un rincón del sofá. Buscó un programa en la tele y pareció concentrarse con la mayor atención. ¿Pero esta era la misma mujer que obraba con tanta sangre fría con quien era sin duda su anterior marido? Sintió que la contemplaba, preguntó si ocurría algo y se fue un tanto incómoda a la cocina en busca de un vaso de leche, con el cual solía tomar un somnífero leve minutos antes de caer en un sueño de niña.

Poco antes de seguirla tomé la caja y comprobé que las cintas tenían fechas, y que en conjunto abarcaban como dos años de grabaciones.

Al día siguiente volvimos a la rutina: mi mujer era profesora y cumplía horarios que no la fatigaban, diríamos que trabajaba a media fuerza y se daba tiempo para atender la casa. Yo tenía horas fijas para estar solo en mi estudio y cumplir trabajos y negocios. Era pues un ambiente propicio para escuchar las cintas. Entonces fui reconstruyendo una relación intensa, conmovedora, trágica de mi mujer con su primer marido. En esas llamadas había una relación paralela que parecía descansar en el regocijo de la transgresión más que en un sentimiento sólido. Ay, amor, lo que me hiciste no lo vuelvas a hacer, casi me volviste loca. Y ni se te ocurra esta semana porque estoy en mis días peligrosos. Imagínate si pasara algo, semejante evidencia. ¿Por qué creía que en diez años no había tenido hijos? Pero que se aguantara, que pensara en otra cosa, que se fuera a jugar raqueta o de parranda con los amigos, sólo esta semanita, ¿sí? ¿Me lo prometes?

Y entonces venía el giro: contestaba el marido y ella, si mi amor, tengo una hora más pero no quiero que salgas. ¿Me esperas? ¿Por qué no encargas una cena ligera y un vino, ese que me gusta? Para los dos. Apenas para probar porque no creo que tengamos tiempo. Ella estrenaba una risa sensual, suspiraba y colgaba. Él discaba el número de un restaurante y pedía piadinas y canelones de vegetales, ensalada de espárragos y palmitos, una botella de trivarietal, ah, y un buen champagne.

Una semana después volvía la voz del correo. Que recogiera un paquete urgentísimo, muy frágil. Horas después ella llamaba. Eres un loco, por eso te quiero. Tenía sólo dos horas porque iría a clases pero habría asamblea. Pero por fa, mi mamá me dijo que no es por ahí, me vas a volver loca, y se reía como embriagada. En la esquina de costumbre. ¿Cómo? ¿Estaba loco? ¿Cómo iba a ir a clases sin bragas? Se reía como en un baile de carnaval y colgaba.

Quizá hubiera escuchado todas las cintas pero se me dio una revelación intempestiva y no quise saber más de ellas, al punto que las quemé en un brasero junto al espía. A la cita sin bragas siguió la reconciliación habitual y el ciclo se repitió, según pude revisar, al menos durante meses en los cuales el marido comenzó a dar muestras de fatiga. De pronto escuché llamadas que quizá él hubiera borrado de sentirse más alerta, pero tal sería su abatimiento que las dejó. Él preguntaba a la Facultad si se había realizado el seminario en Sucre. ¿Cuál seminario? No había noticia de ningún seminario. Preguntaba otro día sobre jornadas, simposios, conferencias que no estaban pendientes ni habían sido organizadas. Por fin se oyó su voz desvelada y ronca que contestaba al teléfono. Ella apenas hablaba. Él preguntaba dónde había dormido. Ella preguntaba qué hora era. Las cinco de la mañana. ¿Qué había hecho ese par de días? Entonces ella rompía a llorar y él se sumía en un silencio espeso. No soy digna de ti, no entiendo lo que me pasa. ¿Me quieres un poco?, preguntaba él. Más de lo que tú piensas, no sabes cuánto te amo, pero, no sé, no entiendo este desequilibrio. Ven ahora mismo, pedía él con suavidad, en un tono conciliatorio. ¿Así como estoy? Así, aquí te vas a reponer. ¿No estás enojado? Claro que no, ven. De pronto ella estrenaba una nueva sensualidad para preguntarle si podía llenar la tina… con agua muy caliente.

La siguiente llamada importante registraba el ruido de la calle, venía de un celular porque ella se quejaba de la señal. Luego se escuchaba mejor su voz porque decía haber entrado al baño de un café para evitar el ruido. Quería decirle algo importante: no era necesario ir a un psicólogo para decidir que no lo haría nunca más. ¿Lo oía? Es más: había decidido no dar más clases y consagrarse a su casa. ¡Dios, cómo quería ser ama de casa, cocinar, planchar sus ternos, ir de compras, esperarlo con el almuerzo y la cena! La voz de él sonaba más reflexiva: que no lo hiciera, que sus alumnos la necesitaban y eso aireaba la monotonía de atender un hogar. Pero ella insistía con fanático fervor: no habría otra preocupación que amarlo, servirlo, acompañarlo. El arrebato terminaba como de costumbre: que pidiera una cena ligera, una botella de champaña…

Pero volvía la voz del correo y un nuevo extravío y un silencio rencoroso del marido, que ahora le contestaba al teléfono con monosílabos al extremo de colgarle y dejarla con la palabra en la boca.

Varios episodios habían precedido esta ruptura, en especial uno que sonó más bien gratificante. Otra vez llamaba el marido y su voz era sugestiva y, yo diría, suplicante. Todo lo que había pasado la noche anterior, ¿significaba algo para ella? Seguía un silencio, una risa de ella que sonaba cínica y por fin una confesión. Oye lo que te voy a decir: viéndolo bien, a todos mis amantes les he puesto cuernos contigo. Era bastante más que una frase ingeniosa, era una vindicación magnífica de “la” mujer, un acto de poner las cosas en su sitio. Le estaba diciendo que le había puesto cuernos con gil y mil, pero con tal malicia femenina que él probablemente no podía evitar sentirse orgulloso. De inmediato pensé que aquella noche harían el amor por pura gula. O lujuria, si vamos a ser puristas.

Sentí que aquella frase era un puñal que se hundía en mi pecho. Aquel hombre conocía todas las andanzas de ella, las tenía registradas con el espía telefónico y quizá siguiéndola en persona. Se moriría de celos, pero ¿cómo aguantaba tanto? ¿Y cómo podía velar el sueño de una mujer que lo engañaba tan a las claras? Tan a las claras que en otra llamada ella lloraba y le decía ¿Qué crees que no me doy cuenta de que me grabas? Hace rato que descubrí el aparatito ese, pero no quise removerlo. Es extraño, pero removerlo me hubiera parecido peor que acostarme con otro. ¿Me entiendes?

Cuando la conocí, me hizo entrever que vivía precariamente en dos habitaciones porque había huido de su marido. Estaba en divorcio pero la sentencia se demoraba. Nos encontrábamos cada vez que yo llegaba de La Paz y agotábamos el fin de semana sin cuartel para el disfrute, pero cuando la llevaba a su casa pedía que por prudencia detuviera mi coche faltando una cuadra, porque quizá él la seguía.

Un fin de semana me visitó en La Paz. Fuimos al Lago, nos encerramos en un hotel, hicimos el amor en una isla solitaria, volvimos, fuimos a bailar, dormimos fatigados… Al amanecer del lunes la llevé a que tomara el primer avión de retorno, y entonces sucedió lo que temía. Mientras ella pedía el pase a bordo, sentí que alguien me hablaba con voz sorda. ¿Cómo la habíamos pasado? ¿Un grato fin de semana? ¿Habíamos hecho el amor? No me sorprendió tanto el tono como la mirada de esos ojos irritados e insomnes, en los cuales ardía una llama azul y fría. Era la quintaesencia de los celos, pero de los celos comprobados. Ella se acercó y dijo en voz alta que no tenía nada con ese hombre, que se habían divorciado. Él lo negó con furia contenida: todavía eran casados mientras no saliera la sentencia. Ella tomó su maletín e ingresó a la sala de preembarque sin despedirse. Yo aproveché la presencia de unos policías para escabullirme de lo que suponía una golpiza.

Pasó aquello, salió la sentencia, nos casamos, no hubo otro motivo de inquietud. Pero entonces vino la vendedora del espía telefónico y me entregó las cintas. La observé a mi mujer semanas enteras, escuché las grabaciones del espía y no encontré nada comprometedor.

Hubo un episodio que echó luces, según creo, sobre la actitud de mi mujer. Un día me presentó a su amiga de la infancia. Para mi sorpresa, era alguien con quien yo me sentí ligado en mis tiempos de la Facu, pero de un modo extraño. Eran tiempos de politización excesiva por el clima que había creado la guerrilla del Che y nuestra fe ilimitada y compartida en la revolución, aunque buscáramos diferencias profundas sobre los métodos revolucionarios. Así en cada asamblea en que yo hablaba, sentía un par de ojos que se clavaban con odio en mi espalda. Los sentía como punzones de hielo, me daba la vuelta y ella me estaba mirando. Un día coincidimos en una mesa, frente a frente y sin posibilidad de movernos. No podíamos mirarnos a los ojos y nos sentíamos incómodos; pero vino una y otra cerveza y al fin me armé de valor para enfrentarla. Tú me odias, le dije, y admitió que sí, que era más fuerte que ella, que era algo químico, incontrolable, sin motivo alguno, pero que sí, me odiaba y no sabía explicárselo. La cerveza nos concedió una tregua y ya pudimos mirarnos a los ojos y disfrutar de ese odio intenso que nos unía, aunque debo confesar que un leve destello de simpatía en su mirada me ocasionó una decepción pasajera. No pasó nada más, pero a los pocos días me crucé con ella en la universidad, la saludé con la mano en alto y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo Hola Choquito. Tanto tiempo había sido merecedor de su odio y ahora lo cambiaba con esa terneza que se dedica a un perro faldero. ¡Hola Choquito!

Mi mujer había dejado sus clases en la Facultad como cosa del pasado y se dedicaba a cuidar la casa con esmero. No habíamos tenido hijos y eso concentraba su atención en mi ropa, en mi estudio, en mis cosas. No hacíamos el amor con pasión sino con un curioso sentimiento de camaradería en el cual ella resignaba el goce con tal de que yo lo consiguiera, cuanto antes, mejor. Dormía como una santa y se levantaba con una sonrisa.

Una noche le pregunté si alguna vez se le había pasado por la cabeza meterse con otro tipo. Me miró con estupor y prefirió levantarse del sofá y lavar los platos; pero no lo hizo con disgusto, porque a ratos me sonreía con una expresión neutra. Le pregunté si me ponía cuernos, o se reservaba ese gusto para el futuro y me preguntó con dulzura: ¿Por qué a ti? ¿Hiciste algo malo? ¿Hablas porque sientes culpa? Pero sobre todo ¿por qué a ti?

Esas frases que debían ser como la piedra fundacional de un matrimonio estable, admitiendo incluso que alguna vez la pillara haciendo el amor con otro, perdón, engañándolo porque esa misma noche le pondría cuernos conmigo, se convirtieron en un detonante. Su primer marido le ocasionó pasiones turbulentas, y la mayor, esa infidelidad que los mantenía unidos como dos personajes de bolero. En cambio yo, ¿qué pasión podía inspirar? ¿Por qué yo?

Bastó eso para que un día la colgara del perchero. Más tarde busqué a la vendedora, pero se había ido y nadie conocía su paradero.

FIN

DESPEDIDA DE TARIJA

Junto a Terremoto de Sipe Sipe, Despedida de Tarija es un clásico de los boleros de caballería. Nos tocó interpretarlo porque Rosy se va, cargada con muebles y recuerdos, a vivir a Tarija, después de haber permanecido en Cochabamba desde 1984, con una irrupción transitoria en México.

Se va Rosy llevándose dos habilidades que tienen su origen en el amor: la lectura y la cocina. Pocas veces he visto mujer que disfrute más de la lectura hedonista, a su aire disperso y lánguido, o que exprese su buen o mal humor con tanta vehemencia a través de la cocina. Cuccina amore, dicen los italianos, y nunca es más cierto que en la vida de Rosy, pues al fin es Scardino, hija de tano hasta la médula.

Rosy fue mi esposa por diez años y engendramos dos bellos hijos, pero se convirtió en mi amiga mucho después de vivir juntos. Por eso a ratos se me hace cuento que hayamos sido pareja y más bien crece su imagen de camarada, de compinche, de compañera de aventuras mentales y existenciales.

Una de ellas me ocurrió hace buenos años, cuando había decidido volver al exterior y tenía ya el pasaje en el bolsillo. Entonces escogí en mi biblioteca aquellos libros que tenían algo de mi alma, que habían sido leídos y repetidos con pasión y me habían marcado para siempre. Comencé por una copiosa lista de poetas, añadí lo más entrañable de la narrativa que me gusta y uno que otro ensayo, y le llevé la colección. Lo chistoso es que nunca viajé, y los libros se quedaron con ella, en buenas manos y en buenos ojos. Quizá por eso a ratos reviso en su casa esos libros que alguna vez me dejaron sin sueño.

Pero llegó el momento de disponer de ellos y entonces pienso que un acto de amor como el de regalar una biblioteca íntima no se puede, no se debe revisar jamás y así debe quedar para siempre.

Se lo digo mientras la veo embalar sus cosas y hasta me complazco en hojear uno y otro libro reviviendo momentos gratos, anotaciones, glosas, dedicatorias. No hay que tener apego por las cosas materiales, así sean libros, pero sí por los sentimientos y los gestos.

Cuando sobrevino la ruptura, hará como quince años, le dije un elogio poco usual en un matrimonio: En diez años contigo no me diste ocasión de un solo bostezo. Tampoco escribí nada, porque bastante tenía con una vida tan intensa como para sumergirme en el placer solitario de las letras. Todo transcurrió tal como lo describí al principio, cuando viajé a pedir su mano y sus tíos tarijeños bromearon toda la tarde a costa mía. Por fin el más simpático de ellos ofreció un buen vino para aprobar el enlace, y entonces sentí que me llegaba el turno. Le dije que no podía beber porque estaba gravemente enfermo. Pero si pareces muy sano, me dijo, y le insistí en que mi mal no tenía remedio. Tenía cirrosis. Ya se iba a suspender la boda cuando le aclaré: Rosy me decía continuamente que no bebiera y me portara bien, y yo le contestaba: Sí, Rosy, Sí, Rosy…

La ruptura me dolió, pero de pronto apareció un ángel con facultades de enfermera, y me dio consuelo durante un año, tiempo suficiente para reponerme. Su nombre era un emblema: se llamaba Blanca. Pero la malicia de los amigos acuñó un comentario: El Ojo de Vidrio es un ejemplo de rehabilitación: diez años con cirrosis, un año dedicado a la Blanca y se lo ve muy bien.

El tiempo pasa y la vida se sumerge en la bruma del pasado. Sólo la nostalgia aviva el recuerdo y te induce a valorar el bien perdido. Entonces recuerdas frases, gestos, mohines, sonrisas, prendas, cosas perdidas. Con el traslado aparecieron álbumes de fotografías, menúes de restaurantes, cartas y telegramas con sentimientos ya evaporados, boletos de estrenos que disfrutamos hace décadas.

De modo que Rosy se va, quizá no para siempre. Nos quedamos Ramón, Diego, Camila, Ramontzin y Emilio. Te vamos a extrañar, Flaca; ni la lectura ni la comida nos van a saber como cuando estabas entre nosotros. Te vamos a recordar cuando tomemos una guitarra, cuando probemos una aventura culinaria, un buen vino, un bolero. O una cueca con la letra cambiada, como este estribillo de “Infierno verde” que a ratos me suena así:

“Llorarás cuando mañana / ya nadie de mí se acuerde / porque de este viejo verde / sólo Dios se acordará.”

viernes, 2 de octubre de 2009

BLUES DE EVO MORALES

1980. Con Alfredo Domínguez, en Ginebra, ocho días antes de su muerte.

Era 1983, bajo el gobierno de la UDP, y me visitó un viejo amigo para hacerme una propuesta inesperada: que fuéramos juntos a Zinahota a vender su jeep. Él no manejaba, de modo que yo implícitamente era el conductor.

Fuimos, pues, pero no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar. Por entonces salía una revista en La Paz, “Dos Puntos”, donde publiqué una crónica de ese viaje. Una de las ilustraciones es el curioso boleto que me dieron por pagar peaje, pero no a un organismo oficial sino a los meros narcos.

Llegamos a Zinahota y nos encontramos con una agitación febril. Noche antes había llovido y a un campesino se le habían mojado los billetes. Eran dólares, y los tenía en la carretera asfaltada, con piedritas para que no se volaran, ocupando como cinco metros cuadrados, bajo su distraída vigilancia porque lo que más había en Zinahota era dinero y nadie le iba a robar, como no fuéramos nosotros, que vimos esos billetes de 100 dólares con avidez.

De pronto apareció una avioneta en el aire y aterrizó en plena carretera. Descendieron de ella unos paramilitares armados con unas metralletas pequeñas, como pistolas, y literalmente nos las encajaron en las narices. Un hombre a quien le faltaba una mano, canoso y gordo, bajó de la avioneta con dos saquillas, caminó cien metros y se acomodó detrás de una balanza de pulpería. Los paras arrearon entonces a los campesinos, cada uno con su bolsón, y les obligaron a formar fila frente al gordo. Cada uno sacaba un bollo de sulfato de cocaína, que era exprimido retorciendo una toalla, luego lo pesaban y el gordo pagaba el valor en dólares. Así las dos saquillas se vaciaron de dinero y se llenaron de droga; y luego el gordo se subió a la avioneta y todos se fueron.

Fuimos a comer un pescado y un buen muchacho, hijo de un juez, se sentó a la mesa y nos contó que había comprado una camioneta, y que por las noches esperaba que lo contrataran. Operaba toda la noche llevando droga, precursores o coca, y le pagaban sin chistar. Nunca decía el precio, pero sus clientes eran generosos. Contó que cierta vez lo secuestraron para ir a Villa Tunari a asaltar una farmacia. Es un decir, porque se llevaron toda la penicilina que había pero pagaron más de su valor. El cabecilla era un hombre a quien le decían El Malvinas. Se había detectado un brote de gonorrea general en Zinahota y era necesario vacunar al personal. Así el muchacho se dio al oficio de barchilón, inyectó cumplidamente la penicilina, y por cada pinchazo recibió bastante más de lo debido, con lo cual se compró otra camioneta. El origen del mal eran, decía, unas chilenas que llegaron en un circo y cambiaron los malabarismos por el sexo, se cogieron a toda la población y multiplicaron los casos de gonorrea. No estaban más, pero se habían hecho ricas.

Había una chichería que llamaban El Bombohuasi, la casa del bombo, donde los pitillos de sulfato de cocaína circulaban libremente. Había cholitas jóvenes a las cuales los muchachos las cogían sobre la mesa, delante de todos. Estas y otras fantasías nos contó el compañero de mesa.

Volví a Cochabamba tan impactado que escribí unos versos. Como había pasado dos años de exilio en México, me salió un corrido, en parte porque era la música preferida por los pisacocas, y pronto le acoplé la música de Rosita Alvirez. Así salió esta canción:

Memoria de Chinahuata

Un pueblito pobretón

Donde venden pichicata

Pa’ que flote la nación.

Memoria de un sol de lata

Sobre un pueblo de cartón

De los narcos es la plata

De nosotros ni el bolsón.

Yo cultivo mi coquita

Y la piso en carretera

Pa’ que narcos y milicos

Se llenen la billetera.

A mí me dicen el zepe

Porque transporto tambores

Porque llevo pichicata

Para k’olos y señores.

Ay, altos de Chinahuata

Donde se posan los buitres,

Los que llevan pichicata

Como si fuera confites.

Como si fuera confites

Confites y por tutumas

Pa’ que los narcos se lleven

A Santa Ana del Yacuma.

Entretanto Chinahuata

Un pueblito pobretón

Sólo tiene un sol de lata

Y cuatro chozas de cartón.

Ya me despido, señores,

De zepes y agricultores,

De narcos y generales,

De leopardos y señores.

Turismo por carretera…

Con el tiempo cambié la melodía y la volví un blues, tomando como base una composición mía que por ese entonces llamaba Serenísima. Y bastante antes de que Evo Morales fuera Presidente, le cambié el título y se llamó Blues de Evo Morales.

Por esos días compuse también el Corrido de los Leopardos, que nunca lo estrené. La música es mía y es como sigue:

CORRIDO DE LOS LEOPARDOS

Cuando yo era chiquitito,

Los leopardos acechaban

A los cuchis y al cabrito

Y luego se los morfaban,

Óyelo bien, compadrito,

Me lo contó mi papito.

Me lo contó mi papito,

Viejo colonizador,

Cultivaba platanitos,

Hombre muy trabajador,

Sudando allá en su chaquito

Le iba de mal en peor

(Eso era antes, ahora verás)

Ahora que soy grandecito,

Los leopardos ya no valen,

Ya no les gusta el cabrito,

Son los campeones del jale,

Asaltan nuestros chaquitos,

Se llevan nuestros pesitos.

Se llevan nuestros pesitos,

Nos apresan bala en boca

Pues no somos cojuditos

Y ahora cultivamos coca

Porque por los platanitos

Nos pagan una bicoca.

Cuando llega la oscurana

Sobre el plantío de coca,

Aparecen los leopardos,

Con sus garras de mandioca,

Mas no te aflijas, compadre,

Basta un perro que les ladre.

Basta un perro que les ladre,

Pa’ que chinguen a su madre,

Y escapen como guanacos,

Sean oficiales o pacos,

Pues somos hijos, compadre,

De la coca, nuestra madre.

Hoja bendita de coca,

Remedio para mis males,

Aunque me partan la boca,

De mi chaquito no sales,

Ya lo saben los leopardos,

Los echaremos por fardos.

Los echaremos por fardos,

Si todos juntos actuamos,

Fregándoles el pellejo

Con itapallos y cardos,

Recuerda que por las noches

Todos los gatos son pardos.

Ay, gavilán que tramontas

Los montes de Ivirgarzama,

Ay, zopilote de luto

Que vuelas a Eterazama,

Llevate a estos gatos pintos,

¡jijos de su rechingada!

Juá. Si lo escucharan, me sentenciarían a muerte.

jueves, 1 de octubre de 2009

UN MENSAJE DE MI MADRE

Era el 2 de enero de este año, de noche, y estábamos juntos mi hijo Ramontzin y yo. En el rellano de la ventana había armado un altar de muertos con una lápida destinada a la tumba de mi madre. La encargué a una artista que hacía azulejos con leyendas, y me salió tan linda que decidí quedármela y llevarle a mi madre una lápida común, más bien modesta. La tenía como motivo principal en el rellano de la ventana, enmarcada en madera verde, y en una esquina había puesto una ampliación de una pequeña foto en la cual aparecían mis padres: Sixto con su uniforme tropical de gala y Carmela, que lucía una blusa blanca y cómoda y había escrito una nota al reverso con su letra de monja del Inglés Católico: Riberalta, noviembre de 1949.

Faltaban cuatro meses para que yo naciera el lunes del carnaval de 1950 y mi mamá, según me contó, estaba desesperada de irse. Aquel 1949 hubo una guerra civil y de pronto llegó un avión a Riberalta, probablemente un Junker del Lloyd Aéreo Boliviano que llevaba confinados. Mi madre no lo pensó dos veces y se embarcó en el vuelo de retorno. De este modo casi nazco prematuramente en el avión y, por fin, nací en Cochabamba, en aciagas circunstancias que narro en otro lugar.

Pues bien: la ampliación de esa foto estaba a un costado de la lápida, y yo había encendido una vela fija en un buen candelabro, cosa que hacía con frecuencia. Me fui al dormitorio a descansar y de pronto mi hijo dio la voz de alarma. Había sentido olor a quemado y ese era el origen de su grito. Corrí a ver qué pasaba y resulta que la vela se había caído hasta topar la foto y ésta había ardido en una llamarada, pero sólo y exactamente donde estaba mi madre.

Todavía pregunto a gente que creo sabe más que yo qué significa este mensaje de mi madre, y nadie sabe responderme. Carmencita, una psicóloga guapísima, dice que es un mensaje para mí, para aconsejarme que la deje en paz y me olvide de mi madre. De todas maneras la foto me horroriza todavía y me parece que contiene un mensaje ominoso que es mejor ignorar.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)