(Este es un cuento. Lo consigno aquí a la espera de un blog de cuentos.)

Fue sencillo: la alcé en vilo, la colgué del perchero y me fui de casa sin llevarme siquiera una valija de ropa. No volví más. Las amigas me dijeron que se había quedado allí, colgada, y que no daba señales de vida, pero no me conmoví y continué mi camino con una irrefrenable sensación de alivio y desengaño.

Si la vida en pareja fuera solitaria y sencilla, todo sería más fácil, pero uno no busca el pecado, el pecado te toca la puerta. Una mañana de sábado en la cual ella había ido a hacer mercado, sonó el timbre y antes de que yo reaccionara se me había colado una vendedora. No me dejaba reaccionar porque sabía que, a la menor vacilación, yo aprovecharía para decirle que no, que quizá otro día, con leves y corteses empujones en su espalda que la llevarían irremisiblemente a la puerta de salida. Pero la mujer hablaba y, lo confieso, me cayó simpática por su aplomo, y porque parecía no repetir un libreto. ¿Qué quería venderme? Un espía telefónico. Mientras hablaba, vio mi foto de matrimonio, no comentó nada pero sus ojos sugerían la mejor aplicación de su mercancía. No lo pensé dos veces, firmé los contratos que me exhibía y en dos quínolas me vi sentado frente al aparato telefónico, contemplándolo como si fuera un visitante extraterrestre que no acabara de desvelar su misterio.

Tomé mi celu, llamé, hablé y probé la grabación: era perfecta. Dejé listo el nuevo aparato para ver si se colaba alguna llamada sospechosa y volví a la rutina. La contemplaba a mi mujer, sin que ella lo percibiera, y la verdad es que no asumía ninguna actitud extraña: la mansedumbre de siempre, los malos humores por causas consabidas (como el desorden en mi escritorio o el descuido al quitarme la ropa), pero nada que me permitiera sospechar una aventura. Una tarde que estaba solo consulté el espía telefónico y me reveló tres llamadas: una equivocada y dos de un par de amigas que la invitaban a mi mujer a un rummy de beneficencia. Nada nuevo con excepción de un par de chismes sobre los motivos del divorcio de una pareja conocida, que merecieron serios reproches de mi mujer: ante todo había que resguardar la familia y no meterse en aventuras.

Una mañana de sábado, mientras mi mujer hacía compras, volvió la vendedora. Nada más verla le franqueé el paso, le ofrecí asiento en mi sala y hasta le ofrecí un café, que aceptó con gusto mientras esgrimía una cajetilla de cigarrillos: ¿Puedo? Por supuesto, le contesté, y fumó con satisfacción.

De pronto rompió el silencio y se fue al grano: ¿qué le había parecido el espía? Le manifesté mi desengaño, al menos me había servido para confirmar que tenía una mujer leal y a mucha distancia de engañarme con otro. Me miró con una media sonrisa irónica y deslizó su veneno: ¿Estaba seguro?

Se tomó su tiempo y al fin lanzó la pepa: Si usted se enterara… No dijo más, apagó el cigarrillo con crueldad, tomó su cartera y se fue.

Me dejó muy intrigado. Llegó mi mujer, se enfrascó en los falsos afanes de costumbre y no se dio cuenta de que yo la observaba pensando en las insinuaciones de la vendedora.

Un día recordé que esa mujer me había dado su tarjeta. La encontré y concerté una cita con ella. Me recibió en su departamento. Había preparado un café especial y horneado unas masitas para agasajarme. Por cortesía, demoró cuanto pudo el evidente origen de la entrevista, pero yo no tardé en preguntarle por qué me había lanzado una carnada, esa frase sin terminar: Si yo me enterara… Sonrió con la expresión enigmática de la primera vez y me dijo que prefería no hablar de eso. Le pregunté por qué y me dijo que yo le caía bien, y no quería darme un motivo de sufrimiento. Me dejó cebado e insistí, pero ella no cedió. Cuando me despedía, me dijo: Quizá algún día me anime a contarle lo que sé, pero no insista porque se va a arrepentir.

Para qué me diría eso. Cuando volví a ver a mi mujer, me daban ganas de agarrarla a sopapos aun sin motivo, pero, para mi desconcierto, ella se mostraba particularmente amable y solícita. Me recibió de buen humor y me pidió que por nada del mundo abriera la puerta del horno, porque me había preparado una sorpresa. Era un pavo, un pavo delicioso, con un vino fino y sólo dos copas. Destapó la botella y me dijo que lo había preparado todo para los dos, y que nada ni nadie interrumpirían esa cena. Confieso que fue un momento maravilloso y que, como es de suponer, acabamos haciendo el amor en la misma mesa, con el rostro de mi mujer a milímetros de los restos del pavo. Pero en algún momento se me vino la imagen de la vendedora y acabó por amargarme los últimos minutos de la dulce ceremonia.

La busqué otra vez por teléfono y volví a concertar una cita. La vendedora me recibió en buzo deportivo, con el ombligo al aire y con un pantalón que resaltaba el dibujo de sus caderas. La veía radiante y la botella de whisky que puso en la mesa de la sala terminó por unirnos. Casi sin pensarlo, acabé en sus brazos, la desnudé febrilmente y la poseí en el sofá, en la alfombra e incluso bajo la mesa del comedor. Terminamos sudorosos y satisfechos, sobrevino un silencio y entonces estuve a punto de preguntarle por el secreto. Pero hubiera sido un gesto ordinario y lo deseché hasta una próxima oportunidad.

En casa, controlé las grabaciones del espía telefónico y no me revelaron nada sospechoso. Al contrario, parecía que mi mujer se empeñaba en hablar bien de mí para disipar cualquier duda. Casi había superado el asunto, al punto que me olvidé de llamarla a la vendedora, así sólo fuera para saludarla, pero entonces ella me llamó. Me reprochó mi falta de gentileza, insinuó que los hombres eran así, que una vez conseguido lo que querían, pasaban a otra cosa. Le insistí en que había estado muy ocupado con mi trabajo, cosa que no era cierta, y le prometí visitarla esa misma noche.

Me recibió con un aire de dulce reproche que la hacía más deseable. La saludé con un prolongado beso y unas caricias impúdicas. Me respondió con el mismo ardor y pasamos a la sala. Nos olvidamos de la cena y pronto ella estaba sobre mí y nos amábamos con ardor. Cuando nos sosegamos, me preguntó si yo era tan ardiente con mi esposa. Me quedé callado y ella insistió. Le dije que probablemente sí, algunas veces. ¿Tanto así, como con ella? Le dije que no, y no mentía. Estuvimos a punto de reiniciar las caricias, pero entonces ella me preguntó cómo podía amar a una mujer como la mía, de quien no me asistía la seguridad de que me fuera fiel. Le contesté con serenidad que no tenía el mínimo motivo para pensar en eso, y quizá eso la motivó de tal manera que acercó su rostro al mío para preguntarme si estaba listo para escuchar cosas íntimas. Vi que había llegado la hora y le acepté. Se levantó del piso donde habíamos rodado, se perdió en el interior de su departamento y al cabo volvió con una grabadora y unas cintas. Pidió que escogiera una, al azar, y la puso. Era el registro de una sucesión de llamadas en las cuales abundaba la voz de una doméstica: que la señora no estaba, que no sabía decirle, que volviera a llamar. A veces llamaban del correo e insistían en que la señora pasara a recoger un paquete. En otras, llamaba otra voz de hombre, diríamos, mayor de edad que el anterior, se disculpaba por no ir a comer, recibía uno que otro reproche, ofrecía regalos, fines de semana, lo que fuera por salir con su gusto y ella colgaba sin despedirse. Hasta que saltó la madre del cordero. Era una voz más bien gangosa, que no permitía construir un galán a partir de ella. ¿Cuándo la había escuchado antes? Claro, era la voz del correo, pero esta vez contestaba ella y le decía Mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Después de lo de anoche? ¡Muerto! Yo peor, decía ella y se reía. Pero qué calor, agregaba; la próxima vez debían buscar una ciudad más templada, y no Santa Cruz. Sucre, tal vez, ¿te acuerdas de aquella Semana Santa? Ella reía, de santa no había tenido nada, que Dios la perdonara, pero habían terminado yendo a misa. Si él decía que ella recogiera un paquete del correo era porque la esperaba con urgencia, que siempre consultara a la doméstica.

El fino índice de la mujer cortó la reproducción y me preguntó desafiante si reconocía esa voz. Le pregunté cómo tenía esas cintas y me confesó que el primer marido de mi mujer también había sido su cliente, y que le había devuelto el espía y las cintas para que hiciera con ellas lo que quisiera. Le pregunté por pura sevicia si también había sido su amante, echó el humo de su cigarrillo y me preguntó ¿Qué crees? Luego tomó las cintas, las acomodó en una cajita y me la ofreció.

Retorné a casa con el gesto atribulado de quien lleva una bomba, comprobé que no había moros en la costa y oculté la caja tras unos libros de mi estudio. Instintivamente corrí al teléfono a comprobar si había registrado algo y no había llamadas. Tomé el celular para llamar a mi mujer y la sorprendí en una conferencia, diciéndome en sordina que no podía hablar, que estaría conmigo en media hora.

Me acomodé en un sillón y para aliviar la tensión me serví un whisky. Busqué un programa en la tele y acabé abstraído, con la vista clavada en el escondite. Tenía todo el tiempo del mundo para obrar con precaución, no debía precipitarme. Así me encontró mi mujer. Nunca la llamaba. ¿Había pasado algo? Por tu culpa dejé plantadas a mis amigas. ¿Se me había aflojado un tornillo? Fue al dormitorio, se soltó el pelo y se calzó un buzo deportivo. Salió descalza y se acomodó en un rincón del sofá. Buscó un programa en la tele y pareció concentrarse con la mayor atención. ¿Pero esta era la misma mujer que obraba con tanta sangre fría con quien era sin duda su anterior marido? Sintió que la contemplaba, preguntó si ocurría algo y se fue un tanto incómoda a la cocina en busca de un vaso de leche, con el cual solía tomar un somnífero leve minutos antes de caer en un sueño de niña.

Poco antes de seguirla tomé la caja y comprobé que las cintas tenían fechas, y que en conjunto abarcaban como dos años de grabaciones.

Al día siguiente volvimos a la rutina: mi mujer era profesora y cumplía horarios que no la fatigaban, diríamos que trabajaba a media fuerza y se daba tiempo para atender la casa. Yo tenía horas fijas para estar solo en mi estudio y cumplir trabajos y negocios. Era pues un ambiente propicio para escuchar las cintas. Entonces fui reconstruyendo una relación intensa, conmovedora, trágica de mi mujer con su primer marido. En esas llamadas había una relación paralela que parecía descansar en el regocijo de la transgresión más que en un sentimiento sólido. Ay, amor, lo que me hiciste no lo vuelvas a hacer, casi me volviste loca. Y ni se te ocurra esta semana porque estoy en mis días peligrosos. Imagínate si pasara algo, semejante evidencia. ¿Por qué creía que en diez años no había tenido hijos? Pero que se aguantara, que pensara en otra cosa, que se fuera a jugar raqueta o de parranda con los amigos, sólo esta semanita, ¿sí? ¿Me lo prometes?

Y entonces venía el giro: contestaba el marido y ella, si mi amor, tengo una hora más pero no quiero que salgas. ¿Me esperas? ¿Por qué no encargas una cena ligera y un vino, ese que me gusta? Para los dos. Apenas para probar porque no creo que tengamos tiempo. Ella estrenaba una risa sensual, suspiraba y colgaba. Él discaba el número de un restaurante y pedía piadinas y canelones de vegetales, ensalada de espárragos y palmitos, una botella de trivarietal, ah, y un buen champagne.

Una semana después volvía la voz del correo. Que recogiera un paquete urgentísimo, muy frágil. Horas después ella llamaba. Eres un loco, por eso te quiero. Tenía sólo dos horas porque iría a clases pero habría asamblea. Pero por fa, mi mamá me dijo que no es por ahí, me vas a volver loca, y se reía como embriagada. En la esquina de costumbre. ¿Cómo? ¿Estaba loco? ¿Cómo iba a ir a clases sin bragas? Se reía como en un baile de carnaval y colgaba.

Quizá hubiera escuchado todas las cintas pero se me dio una revelación intempestiva y no quise saber más de ellas, al punto que las quemé en un brasero junto al espía. A la cita sin bragas siguió la reconciliación habitual y el ciclo se repitió, según pude revisar, al menos durante meses en los cuales el marido comenzó a dar muestras de fatiga. De pronto escuché llamadas que quizá él hubiera borrado de sentirse más alerta, pero tal sería su abatimiento que las dejó. Él preguntaba a la Facultad si se había realizado el seminario en Sucre. ¿Cuál seminario? No había noticia de ningún seminario. Preguntaba otro día sobre jornadas, simposios, conferencias que no estaban pendientes ni habían sido organizadas. Por fin se oyó su voz desvelada y ronca que contestaba al teléfono. Ella apenas hablaba. Él preguntaba dónde había dormido. Ella preguntaba qué hora era. Las cinco de la mañana. ¿Qué había hecho ese par de días? Entonces ella rompía a llorar y él se sumía en un silencio espeso. No soy digna de ti, no entiendo lo que me pasa. ¿Me quieres un poco?, preguntaba él. Más de lo que tú piensas, no sabes cuánto te amo, pero, no sé, no entiendo este desequilibrio. Ven ahora mismo, pedía él con suavidad, en un tono conciliatorio. ¿Así como estoy? Así, aquí te vas a reponer. ¿No estás enojado? Claro que no, ven. De pronto ella estrenaba una nueva sensualidad para preguntarle si podía llenar la tina… con agua muy caliente.

La siguiente llamada importante registraba el ruido de la calle, venía de un celular porque ella se quejaba de la señal. Luego se escuchaba mejor su voz porque decía haber entrado al baño de un café para evitar el ruido. Quería decirle algo importante: no era necesario ir a un psicólogo para decidir que no lo haría nunca más. ¿Lo oía? Es más: había decidido no dar más clases y consagrarse a su casa. ¡Dios, cómo quería ser ama de casa, cocinar, planchar sus ternos, ir de compras, esperarlo con el almuerzo y la cena! La voz de él sonaba más reflexiva: que no lo hiciera, que sus alumnos la necesitaban y eso aireaba la monotonía de atender un hogar. Pero ella insistía con fanático fervor: no habría otra preocupación que amarlo, servirlo, acompañarlo. El arrebato terminaba como de costumbre: que pidiera una cena ligera, una botella de champaña…

Pero volvía la voz del correo y un nuevo extravío y un silencio rencoroso del marido, que ahora le contestaba al teléfono con monosílabos al extremo de colgarle y dejarla con la palabra en la boca.

Varios episodios habían precedido esta ruptura, en especial uno que sonó más bien gratificante. Otra vez llamaba el marido y su voz era sugestiva y, yo diría, suplicante. Todo lo que había pasado la noche anterior, ¿significaba algo para ella? Seguía un silencio, una risa de ella que sonaba cínica y por fin una confesión. Oye lo que te voy a decir: viéndolo bien, a todos mis amantes les he puesto cuernos contigo. Era bastante más que una frase ingeniosa, era una vindicación magnífica de “la” mujer, un acto de poner las cosas en su sitio. Le estaba diciendo que le había puesto cuernos con gil y mil, pero con tal malicia femenina que él probablemente no podía evitar sentirse orgulloso. De inmediato pensé que aquella noche harían el amor por pura gula. O lujuria, si vamos a ser puristas.

Sentí que aquella frase era un puñal que se hundía en mi pecho. Aquel hombre conocía todas las andanzas de ella, las tenía registradas con el espía telefónico y quizá siguiéndola en persona. Se moriría de celos, pero ¿cómo aguantaba tanto? ¿Y cómo podía velar el sueño de una mujer que lo engañaba tan a las claras? Tan a las claras que en otra llamada ella lloraba y le decía ¿Qué crees que no me doy cuenta de que me grabas? Hace rato que descubrí el aparatito ese, pero no quise removerlo. Es extraño, pero removerlo me hubiera parecido peor que acostarme con otro. ¿Me entiendes?

Cuando la conocí, me hizo entrever que vivía precariamente en dos habitaciones porque había huido de su marido. Estaba en divorcio pero la sentencia se demoraba. Nos encontrábamos cada vez que yo llegaba de La Paz y agotábamos el fin de semana sin cuartel para el disfrute, pero cuando la llevaba a su casa pedía que por prudencia detuviera mi coche faltando una cuadra, porque quizá él la seguía.

Un fin de semana me visitó en La Paz. Fuimos al Lago, nos encerramos en un hotel, hicimos el amor en una isla solitaria, volvimos, fuimos a bailar, dormimos fatigados… Al amanecer del lunes la llevé a que tomara el primer avión de retorno, y entonces sucedió lo que temía. Mientras ella pedía el pase a bordo, sentí que alguien me hablaba con voz sorda. ¿Cómo la habíamos pasado? ¿Un grato fin de semana? ¿Habíamos hecho el amor? No me sorprendió tanto el tono como la mirada de esos ojos irritados e insomnes, en los cuales ardía una llama azul y fría. Era la quintaesencia de los celos, pero de los celos comprobados. Ella se acercó y dijo en voz alta que no tenía nada con ese hombre, que se habían divorciado. Él lo negó con furia contenida: todavía eran casados mientras no saliera la sentencia. Ella tomó su maletín e ingresó a la sala de preembarque sin despedirse. Yo aproveché la presencia de unos policías para escabullirme de lo que suponía una golpiza.

Pasó aquello, salió la sentencia, nos casamos, no hubo otro motivo de inquietud. Pero entonces vino la vendedora del espía telefónico y me entregó las cintas. La observé a mi mujer semanas enteras, escuché las grabaciones del espía y no encontré nada comprometedor.

Hubo un episodio que echó luces, según creo, sobre la actitud de mi mujer. Un día me presentó a su amiga de la infancia. Para mi sorpresa, era alguien con quien yo me sentí ligado en mis tiempos de la Facu, pero de un modo extraño. Eran tiempos de politización excesiva por el clima que había creado la guerrilla del Che y nuestra fe ilimitada y compartida en la revolución, aunque buscáramos diferencias profundas sobre los métodos revolucionarios. Así en cada asamblea en que yo hablaba, sentía un par de ojos que se clavaban con odio en mi espalda. Los sentía como punzones de hielo, me daba la vuelta y ella me estaba mirando. Un día coincidimos en una mesa, frente a frente y sin posibilidad de movernos. No podíamos mirarnos a los ojos y nos sentíamos incómodos; pero vino una y otra cerveza y al fin me armé de valor para enfrentarla. Tú me odias, le dije, y admitió que sí, que era más fuerte que ella, que era algo químico, incontrolable, sin motivo alguno, pero que sí, me odiaba y no sabía explicárselo. La cerveza nos concedió una tregua y ya pudimos mirarnos a los ojos y disfrutar de ese odio intenso que nos unía, aunque debo confesar que un leve destello de simpatía en su mirada me ocasionó una decepción pasajera. No pasó nada más, pero a los pocos días me crucé con ella en la universidad, la saludé con la mano en alto y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo Hola Choquito. Tanto tiempo había sido merecedor de su odio y ahora lo cambiaba con esa terneza que se dedica a un perro faldero. ¡Hola Choquito!

Mi mujer había dejado sus clases en la Facultad como cosa del pasado y se dedicaba a cuidar la casa con esmero. No habíamos tenido hijos y eso concentraba su atención en mi ropa, en mi estudio, en mis cosas. No hacíamos el amor con pasión sino con un curioso sentimiento de camaradería en el cual ella resignaba el goce con tal de que yo lo consiguiera, cuanto antes, mejor. Dormía como una santa y se levantaba con una sonrisa.

Una noche le pregunté si alguna vez se le había pasado por la cabeza meterse con otro tipo. Me miró con estupor y prefirió levantarse del sofá y lavar los platos; pero no lo hizo con disgusto, porque a ratos me sonreía con una expresión neutra. Le pregunté si me ponía cuernos, o se reservaba ese gusto para el futuro y me preguntó con dulzura: ¿Por qué a ti? ¿Hiciste algo malo? ¿Hablas porque sientes culpa? Pero sobre todo ¿por qué a ti?

Esas frases que debían ser como la piedra fundacional de un matrimonio estable, admitiendo incluso que alguna vez la pillara haciendo el amor con otro, perdón, engañándolo porque esa misma noche le pondría cuernos conmigo, se convirtieron en un detonante. Su primer marido le ocasionó pasiones turbulentas, y la mayor, esa infidelidad que los mantenía unidos como dos personajes de bolero. En cambio yo, ¿qué pasión podía inspirar? ¿Por qué yo?

Bastó eso para que un día la colgara del perchero. Más tarde busqué a la vendedora, pero se había ido y nadie conocía su paradero.

FIN

jueves, 19 de noviembre de 2009

DESPEDIDA DE TARIJA

Junto a Terremoto de Sipe Sipe, Despedida de Tarija es un clásico de los boleros de caballería. Nos tocó interpretarlo porque Rosy se va, cargada con muebles y recuerdos, a vivir a Tarija, después de haber permanecido en Cochabamba desde 1984, con una irrupción transitoria en México.

Se va Rosy llevándose dos habilidades que tienen su origen en el amor: la lectura y la cocina. Pocas veces he visto mujer que disfrute más de la lectura hedonista, a su aire disperso y lánguido, o que exprese su buen o mal humor con tanta vehemencia a través de la cocina. Cuccina amore, dicen los italianos, y nunca es más cierto que en la vida de Rosy, pues al fin es Scardino, hija de tano hasta la médula.

Rosy fue mi esposa por diez años y engendramos dos bellos hijos, pero se convirtió en mi amiga mucho después de vivir juntos. Por eso a ratos se me hace cuento que hayamos sido pareja y más bien crece su imagen de camarada, de compinche, de compañera de aventuras mentales y existenciales.

Una de ellas me ocurrió hace buenos años, cuando había decidido volver al exterior y tenía ya el pasaje en el bolsillo. Entonces escogí en mi biblioteca aquellos libros que tenían algo de mi alma, que habían sido leídos y repetidos con pasión y me habían marcado para siempre. Comencé por una copiosa lista de poetas, añadí lo más entrañable de la narrativa que me gusta y uno que otro ensayo, y le llevé la colección. Lo chistoso es que nunca viajé, y los libros se quedaron con ella, en buenas manos y en buenos ojos. Quizá por eso a ratos reviso en su casa esos libros que alguna vez me dejaron sin sueño.

Pero llegó el momento de disponer de ellos y entonces pienso que un acto de amor como el de regalar una biblioteca íntima no se puede, no se debe revisar jamás y así debe quedar para siempre.

Se lo digo mientras la veo embalar sus cosas y hasta me complazco en hojear uno y otro libro reviviendo momentos gratos, anotaciones, glosas, dedicatorias. No hay que tener apego por las cosas materiales, así sean libros, pero sí por los sentimientos y los gestos.

Cuando sobrevino la ruptura, hará como quince años, le dije un elogio poco usual en un matrimonio: En diez años contigo no me diste ocasión de un solo bostezo. Tampoco escribí nada, porque bastante tenía con una vida tan intensa como para sumergirme en el placer solitario de las letras. Todo transcurrió tal como lo describí al principio, cuando viajé a pedir su mano y sus tíos tarijeños bromearon toda la tarde a costa mía. Por fin el más simpático de ellos ofreció un buen vino para aprobar el enlace, y entonces sentí que me llegaba el turno. Le dije que no podía beber porque estaba gravemente enfermo. Pero si pareces muy sano, me dijo, y le insistí en que mi mal no tenía remedio. Tenía cirrosis. Ya se iba a suspender la boda cuando le aclaré: Rosy me decía continuamente que no bebiera y me portara bien, y yo le contestaba: Sí, Rosy, Sí, Rosy…

La ruptura me dolió, pero de pronto apareció un ángel con facultades de enfermera, y me dio consuelo durante un año, tiempo suficiente para reponerme. Su nombre era un emblema: se llamaba Blanca. Pero la malicia de los amigos acuñó un comentario: El Ojo de Vidrio es un ejemplo de rehabilitación: diez años con cirrosis, un año dedicado a la Blanca y se lo ve muy bien.

El tiempo pasa y la vida se sumerge en la bruma del pasado. Sólo la nostalgia aviva el recuerdo y te induce a valorar el bien perdido. Entonces recuerdas frases, gestos, mohines, sonrisas, prendas, cosas perdidas. Con el traslado aparecieron álbumes de fotografías, menúes de restaurantes, cartas y telegramas con sentimientos ya evaporados, boletos de estrenos que disfrutamos hace décadas.

De modo que Rosy se va, quizá no para siempre. Nos quedamos Ramón, Diego, Camila, Ramontzin y Emilio. Te vamos a extrañar, Flaca; ni la lectura ni la comida nos van a saber como cuando estabas entre nosotros. Te vamos a recordar cuando tomemos una guitarra, cuando probemos una aventura culinaria, un buen vino, un bolero. O una cueca con la letra cambiada, como este estribillo de “Infierno verde” que a ratos me suena así:

“Llorarás cuando mañana / ya nadie de mí se acuerde / porque de este viejo verde / sólo Dios se acordará.”

viernes, 2 de octubre de 2009

BLUES DE EVO MORALES

1980. Con Alfredo Domínguez, en Ginebra, ocho días antes de su muerte.

Era 1983, bajo el gobierno de la UDP, y me visitó un viejo amigo para hacerme una propuesta inesperada: que fuéramos juntos a Zinahota a vender su jeep. Él no manejaba, de modo que yo implícitamente era el conductor.

Fuimos, pues, pero no teníamos idea de lo que íbamos a encontrar. Por entonces salía una revista en La Paz, “Dos Puntos”, donde publiqué una crónica de ese viaje. Una de las ilustraciones es el curioso boleto que me dieron por pagar peaje, pero no a un organismo oficial sino a los meros narcos.

Llegamos a Zinahota y nos encontramos con una agitación febril. Noche antes había llovido y a un campesino se le habían mojado los billetes. Eran dólares, y los tenía en la carretera asfaltada, con piedritas para que no se volaran, ocupando como cinco metros cuadrados, bajo su distraída vigilancia porque lo que más había en Zinahota era dinero y nadie le iba a robar, como no fuéramos nosotros, que vimos esos billetes de 100 dólares con avidez.

De pronto apareció una avioneta en el aire y aterrizó en plena carretera. Descendieron de ella unos paramilitares armados con unas metralletas pequeñas, como pistolas, y literalmente nos las encajaron en las narices. Un hombre a quien le faltaba una mano, canoso y gordo, bajó de la avioneta con dos saquillas, caminó cien metros y se acomodó detrás de una balanza de pulpería. Los paras arrearon entonces a los campesinos, cada uno con su bolsón, y les obligaron a formar fila frente al gordo. Cada uno sacaba un bollo de sulfato de cocaína, que era exprimido retorciendo una toalla, luego lo pesaban y el gordo pagaba el valor en dólares. Así las dos saquillas se vaciaron de dinero y se llenaron de droga; y luego el gordo se subió a la avioneta y todos se fueron.

Fuimos a comer un pescado y un buen muchacho, hijo de un juez, se sentó a la mesa y nos contó que había comprado una camioneta, y que por las noches esperaba que lo contrataran. Operaba toda la noche llevando droga, precursores o coca, y le pagaban sin chistar. Nunca decía el precio, pero sus clientes eran generosos. Contó que cierta vez lo secuestraron para ir a Villa Tunari a asaltar una farmacia. Es un decir, porque se llevaron toda la penicilina que había pero pagaron más de su valor. El cabecilla era un hombre a quien le decían El Malvinas. Se había detectado un brote de gonorrea general en Zinahota y era necesario vacunar al personal. Así el muchacho se dio al oficio de barchilón, inyectó cumplidamente la penicilina, y por cada pinchazo recibió bastante más de lo debido, con lo cual se compró otra camioneta. El origen del mal eran, decía, unas chilenas que llegaron en un circo y cambiaron los malabarismos por el sexo, se cogieron a toda la población y multiplicaron los casos de gonorrea. No estaban más, pero se habían hecho ricas.

Había una chichería que llamaban El Bombohuasi, la casa del bombo, donde los pitillos de sulfato de cocaína circulaban libremente. Había cholitas jóvenes a las cuales los muchachos las cogían sobre la mesa, delante de todos. Estas y otras fantasías nos contó el compañero de mesa.

Volví a Cochabamba tan impactado que escribí unos versos. Como había pasado dos años de exilio en México, me salió un corrido, en parte porque era la música preferida por los pisacocas, y pronto le acoplé la música de Rosita Alvirez. Así salió esta canción:

Memoria de Chinahuata

Un pueblito pobretón

Donde venden pichicata

Pa’ que flote la nación.

Memoria de un sol de lata

Sobre un pueblo de cartón

De los narcos es la plata

De nosotros ni el bolsón.

Yo cultivo mi coquita

Y la piso en carretera

Pa’ que narcos y milicos

Se llenen la billetera.

A mí me dicen el zepe

Porque transporto tambores

Porque llevo pichicata

Para k’olos y señores.

Ay, altos de Chinahuata

Donde se posan los buitres,

Los que llevan pichicata

Como si fuera confites.

Como si fuera confites

Confites y por tutumas

Pa’ que los narcos se lleven

A Santa Ana del Yacuma.

Entretanto Chinahuata

Un pueblito pobretón

Sólo tiene un sol de lata

Y cuatro chozas de cartón.

Ya me despido, señores,

De zepes y agricultores,

De narcos y generales,

De leopardos y señores.

Turismo por carretera…

Con el tiempo cambié la melodía y la volví un blues, tomando como base una composición mía que por ese entonces llamaba Serenísima. Y bastante antes de que Evo Morales fuera Presidente, le cambié el título y se llamó Blues de Evo Morales.

Por esos días compuse también el Corrido de los Leopardos, que nunca lo estrené. La música es mía y es como sigue:

CORRIDO DE LOS LEOPARDOS

Cuando yo era chiquitito,

Los leopardos acechaban

A los cuchis y al cabrito

Y luego se los morfaban,

Óyelo bien, compadrito,

Me lo contó mi papito.

Me lo contó mi papito,

Viejo colonizador,

Cultivaba platanitos,

Hombre muy trabajador,

Sudando allá en su chaquito

Le iba de mal en peor

(Eso era antes, ahora verás)

Ahora que soy grandecito,

Los leopardos ya no valen,

Ya no les gusta el cabrito,

Son los campeones del jale,

Asaltan nuestros chaquitos,

Se llevan nuestros pesitos.

Se llevan nuestros pesitos,

Nos apresan bala en boca

Pues no somos cojuditos

Y ahora cultivamos coca

Porque por los platanitos

Nos pagan una bicoca.

Cuando llega la oscurana

Sobre el plantío de coca,

Aparecen los leopardos,

Con sus garras de mandioca,

Mas no te aflijas, compadre,

Basta un perro que les ladre.

Basta un perro que les ladre,

Pa’ que chinguen a su madre,

Y escapen como guanacos,

Sean oficiales o pacos,

Pues somos hijos, compadre,

De la coca, nuestra madre.

Hoja bendita de coca,

Remedio para mis males,

Aunque me partan la boca,

De mi chaquito no sales,

Ya lo saben los leopardos,

Los echaremos por fardos.

Los echaremos por fardos,

Si todos juntos actuamos,

Fregándoles el pellejo

Con itapallos y cardos,

Recuerda que por las noches

Todos los gatos son pardos.

Ay, gavilán que tramontas

Los montes de Ivirgarzama,

Ay, zopilote de luto

Que vuelas a Eterazama,

Llevate a estos gatos pintos,

¡jijos de su rechingada!

Juá. Si lo escucharan, me sentenciarían a muerte.

jueves, 1 de octubre de 2009

UN MENSAJE DE MI MADRE

Era el 2 de enero de este año, de noche, y estábamos juntos mi hijo Ramontzin y yo. En el rellano de la ventana había armado un altar de muertos con una lápida destinada a la tumba de mi madre. La encargué a una artista que hacía azulejos con leyendas, y me salió tan linda que decidí quedármela y llevarle a mi madre una lápida común, más bien modesta. La tenía como motivo principal en el rellano de la ventana, enmarcada en madera verde, y en una esquina había puesto una ampliación de una pequeña foto en la cual aparecían mis padres: Sixto con su uniforme tropical de gala y Carmela, que lucía una blusa blanca y cómoda y había escrito una nota al reverso con su letra de monja del Inglés Católico: Riberalta, noviembre de 1949.

Faltaban cuatro meses para que yo naciera el lunes del carnaval de 1950 y mi mamá, según me contó, estaba desesperada de irse. Aquel 1949 hubo una guerra civil y de pronto llegó un avión a Riberalta, probablemente un Junker del Lloyd Aéreo Boliviano que llevaba confinados. Mi madre no lo pensó dos veces y se embarcó en el vuelo de retorno. De este modo casi nazco prematuramente en el avión y, por fin, nací en Cochabamba, en aciagas circunstancias que narro en otro lugar.

Pues bien: la ampliación de esa foto estaba a un costado de la lápida, y yo había encendido una vela fija en un buen candelabro, cosa que hacía con frecuencia. Me fui al dormitorio a descansar y de pronto mi hijo dio la voz de alarma. Había sentido olor a quemado y ese era el origen de su grito. Corrí a ver qué pasaba y resulta que la vela se había caído hasta topar la foto y ésta había ardido en una llamarada, pero sólo y exactamente donde estaba mi madre.

Todavía pregunto a gente que creo sabe más que yo qué significa este mensaje de mi madre, y nadie sabe responderme. Carmencita, una psicóloga guapísima, dice que es un mensaje para mí, para aconsejarme que la deje en paz y me olvide de mi madre. De todas maneras la foto me horroriza todavía y me parece que contiene un mensaje ominoso que es mejor ignorar.

lunes, 28 de septiembre de 2009

LA MALA EDUCACIÓN

Yo era muy chico entonces. Mi testimonio no sirve más que a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos recuerdos, siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia, se mezclan mis traiciones y olvidos de hombre, las repetidas muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos: tal vez los estoy expiando.

Augusto Roa Bastos: Hijo de hombre

LA MALA EDUCACIÓN

En aquel tiempo en que estrenaron La mala educación llegó Eduardo Mitre, y recuerdo que, a bordo de unas botellas de cerveza, en el Prado de Cochabamba, nos dimos a comentar esa película de Almodóvar. Entre bromas y veras, llegamos a la conclusión de que, total, si te daban por el culo, quizá podías relajarte y cooperar, pero que los curas nos habían hecho sevicias y malos tratos muy superiores al pecadillo nefando de la película.

Eduardo recordó a uno de sus profesores de sotana que se frotaba con él, mejilla contra mejilla, y le preguntaba qué tal se había afeitado. A eso añadí una peor: había otro cura que se hacía la burla de un compañero por sus rasgos. Le metía dos dedos en las fosas nasales y decía: La nariz que tienes es de mono, no de ser humano. Mira tus fosas nasales: son una vergüenza. Y entonces llamaba a Rocabado. ¡Rocabado! Era un muchacho de excelente figura, un español castizo que debía exhibir su nariz aguileña, preciosa, para que los monos aprendiéramos lo que eran narices humanas.

El cura se encarnizaba luego con las mejillas lampiñas del compañero: Qué vergüenza, ni un pelo de bigote, mejillas lisas como un culo, no parecía hombre, pues en Navarra, de donde venía el cura, los chavales de trece, catorce años tenían las mejillas azules después de afeitarse. Y entonces volvía a hablar a Rocabado. ¡Rocabado! Rocabado muerto de vergüenza porque era un buen tipo y no quería herir a nadie, aunque uno diría que se sentía orgulloso de cómo lo distinguía el cura. Esas eran mejillas de hombre, ¿no las veíamos? Mejillas azules, recién afeitadas, con la barba que, en el sosiego de la noche, seguramente se escuchaba crecer.

No acababa allí la humillación, porque luego el cura ordenaba que el compañero se desabotonara la camisa para examinarle el pecho: ¡Horror! Ni un puto vello, pecho liso como las nalgas de una mujer, y vuelta ¡Rocabado!, y Rocabado que se exhibía, pelo en pecho, y el cura que decía: Así es un hombre, un ser humano, y no como vosotros, manga de monos afeminados.

LA HOSTIA DE CADA DÍA

Todas las mañanas del año lectivo debíamos madrugar e iniciar el día con la misa o el rosario. Pasábamos clases de lunes a sábado, y el domingo, que podíamos aprovechar para quedarnos en cama un poco más, nos obligaban a ir a la primera misa, que se celebraba en el colegio. Íbamos con el uniforme del colegio, traje y corbata, y a veces calatrava y guantes blancos. Como vivíamos en un valle sin agua, las casas por lo general no tenían ducha, y a veces nos saltábamos el baño obligado del sábado, día en el que recibíamos agua en bañadores y la calentábamos al sol para bañarnos. Amanecía el domingo y dale, a ponerse terno. Eso me observaba don Pepe Andrew, nuestro vecino, cuando volvía desalado de la misa y buscaba a sus hijos, mis amigos, que se desperezaban en sus respectivas camas. Don Pepe me decía: Andas con terno y ni siquiera te has bañado.

Todos los días, puestos de pie en el curso, rezábamos el rosario. Alguna vez amanecía con la bilis revuelta y con un dolor de cabeza que al parecer era migraña –dicen que una migraña temprana se cura, cosa que probablemente me pasó. Pero igual tenía que ir al colegio y como no me apetecía el desayuno tomaba un mate de cáscara de lima y punto. Recuerdo que, a medio rezar el rosario, vomitaba el mate y el cura de turno me llevaba a un dormitorio donde me pasaba la mañana durmiendo: un verdadero privilegio.

Los primeros viernes, la comunión era general y la precedía la confesión general de los jueves. Frecuentemente había procesiones para el Niño Jesús de Praga, en las cuales nos disputábamos la condición de monaguillos. Luego repartían pan bendito, que apreciábamos como si fueran pasteles suizos. Mayo era el mes de María, y había que rezar el rosario con cualquier pretexto. Mes de María, mes de las flores.

Todavía recuerdo los cánticos que nos enseñaban y que ahora que los tarareo provoco comentarios risueños. ¿Cómo no nos habíamos vuelto homosexuales con semejantes estímulos? Una letra en especial hoy me suena blandengue y afeminada. Dice:

Oh, Jesús tiernecito,

Ejemplar de candor,

Oh, precioso hermanito,

Eres todo mi amor.

Viva, viva, Jesús mi amor,

Viva, viva, mi Salvador.

Las reflexiones de los curas, entre autoritarias y melifluas, me provocan hasta hoy arcadas cuando escucho el habla peninsular, sobre todo el habla madrileña, porque hay otras más gratas. Ese talante de soberbia y altanería del oficial que hace de villano en la película El laberinto del fauno, para nosotros era la imagen de todos los días. Cierta vez me di a cantar como Joselito, pero entró el cura al curso y me dio un reverendo sopapo. ¿Enseñarle gorgoritos a él? Otro cura, que parecía tener la rectitud de una plomada, se ensañaba con un compañero de apellido Galindo. Le daba un sopapo y salía disparado por la puerta abierta del curso; salía luego al corredor y de otro sopapo lo metía, y luego se lamentaba al borde del llanto, le dolía aquello, pero aclaraba que tenía autorización de los padres de Galindo para castigarle.

Otro cura tenía gestos de psicópata, pues de pronto sorprendía a algún compañero travieso, lo tomaba de los pies y lo colgaba, cabeza abajo, de la ventana del tercer piso. En fin, a otro compañero el cura lo metía de cabeza al basurero del curso. Esto para no hablar de lo más común: que te tiraran la almohadilla o la tiza en el rostro cuando andabas distraído.

En los desfiles, debíamos ostentar una disciplina de cuartel. Cuando algo fallaba, nos hacían dar diez vueltas el patio del colegio, a pleno sol.

Las horas de gimnasia eran tediosas, porque no practicábamos deportes sino hacíamos ejercicios cojudos o pirámides humanas, para demostrar una disciplina fascista. Allí no había esfuerzo sino la humillación de sentir los pies del compañero encima, o ensuciarse la ropa en el asfalto del patio; pero era sintomático que no transpiráramos, es decir que no sentíamos el alivio benefactor de sudar.

Por estas razones yo me resistía a hacer gimnasia, como que una vez di desquite en esa materia porque me negaba a hacer pirámides o a levantar banderolas, cosa muy común bajo la influencia fascista o franquista o nazi, que es lo mismo.

CRETINISMO CLERICAL

Carmelita en su casa de la Urbanización El Castillo en un día feliz.

Ya creciditos y a punto de salir bachilleres, el curso se había dividido en dos barrios: el que daba a la entrada era el más claro y estaba poblado por los compañeros más pudientes y “de las mejores familias”. Muchos de ellos habían sido mis amigos desde la primaria, pero yo decidí trasladarme al rincón más oscuro, donde uno podía encontrar cualquier apellido extraño. Los primeros, los más pijos, eran miembros de una Fraternidad, la pasaban bomba en los carnavales y tenían enamoradas. Se citaban para llevarlas los domingos a la matinée, y el lunes comentaban cuántas veces las habían besado, y discutían y hacían una especie de competencia. Yo me sentía un tanto superior porque había tenido hasta entonces experiencias eróticas equívocas, que se resolvían en pura franela. Recuerdo en especial a una mujer mayor que yo, comadre de mi mamá, guapa a tal punto que nos parecía una versión de Jackeline Kennedy, que estaba de moda incluso por sus rodillas cuadradas, que los modistos destacaban porque quedaban muy bien con minifalda. Ella tenía un hijo bebé y una noche que estábamos de visita con mi mami me pidió que la ayudara a acostarlo subiendo a su dormitorio en el segundo piso. Abrí las cobijas de la cama y ella se agachó para acomodar al niño. Entonces sentiría que yo estaba detrás de ella y me aprisionó contra la pared con sus generosas nalgas, y antes que yo reaccionara me dijo ¿Cuándo vas a crecer? A poco me di modos para hacer una cita con ella para el día siguiente por la tarde, me falté del colegio y deambulé esperando la hora, y cuando le toqué el timbre no me abrió, no me atendió nadie. Así se frustró una aventura que me tuvo en vilo toda la tarde.

Días después me di modos para besarla, para estrujarla contra la pared, incluso para acariciarle el pubis por encima de la falda, maniobras que ella soportaba con una sonrisa de indulgencia; pero una vez que hablaba por teléfono y aproveché para llevar su mano a mi miembro, que lo tenía al aire, se volvió y me dio un sopapo.

Experiencias más concretas había tenido con Shirley. Esos sí que eran franeleos y metidas de mano sin cuento, pero cuando cierta vez logré llevarla a mi casa tuve un fiasco que luego contaré.

En los carnavales llenábamos la piscina de casa con agua y capturábamos a las muchachas que pasaban por la calle; entonces yo aprovechaba para tomarlas por la espalda y acariciarles los senos, y juraba que nadie se daba cuenta, pero hace poco alguien se acordó precisamente de ese detalle. A eso se reducían mis aventuras, sin una relación sexual en regla, pero me bastaban para sentirme superior a los amigos pijos del curso. Éstos se citaban ruidosamente para los sábados por la noche y anunciaban su intención de irse de putas. Luego el lunes comentaban entre risas sus polvos, mientras el resto del curso los mirábamos con envidia y en silencio.

Con esas experiencias, era de lo más anacrónico escuchar las clases de Apologética, un engendro teológico que debíamos zamparnos porque el colegio era católico y quería probar con la razón la existencia de Dios en una versión sobada y triste de la teología tomística. Un tercer nos enseñaba sandeces, y cuando llegó el turno de referirse a Darwin, recuerdo que nos dijo: Los que creen que descendemos de los monos son hijos de mona. Textual. ¡Hazme fabrón cabor! Y un cuarto cura, que venía al curso a distraernos cuando algún otro profesor se faltaba, nos decía que el diablo existía y que era fácil reconocerlo, porque al tiro se le notaban las pezuñas. Bizarra teoría lombrosiana para las criaturas del Más Allá. Este cura, que ya era anciano, se dio a llamarnos uno por uno para decirnos cómo debían ser nuestras firmas. Por supuesto que todas se parecían y tenían el estilo de las firmas de curas, al punto que sólo les faltaba una cruz o alguna sigla de su Orden. No sé si mis compañeros firman como les dijo el cura, pero sé al menos de dos que nos rebelamos: mi amigo Luis hasta hoy escribe simplemente nombre y apellido de derecha a izquierda, al revés, y yo hago una especie de electrocardiograma que me criticó duramente el cura, pero hasta hoy lo mantengo como mi firma oficial. Y vaya que he firmado documentos importantes con ese diagrama.

Sobre mi vida erótica de entonces debo añadir algunas precisiones: como invadían nuestro tiempo y nunca nos dejaban solos, me bastaba sentirme solo para sentir una excitación irrefrenable, que ahora ya no la siento, y es una pena. Mi madre, como todas las madres de entonces, cooperaba de muy buen grado con ese control clerical. Si por algún motivo me mantenía en silencio, me decía: Ramón, qué avería estarás haciendo. Yo tendría catorce años y leía Lolita, de Nabokov, para excitarme. De pronto sentía los pasos sigilosos de mi madre, siempre dispuesta a sorprenderme, y entonces guardaba presuroso el libro en un cajón del escritorio, y tomaba el policopiado de Geografía. Desde entonces me quedó la costumbre de no señalar donde me quedo, sino recordar el número de página.

Ah, los reproches contra los curas eran inagotables. Es que eran franquistas y ejercían la misma política del Generalísimo para controlar a su pueblo estudiantil: invadir cada resquicio de nuestro tiempo libre con ceremonias religiosas.

A la caída del Generalísimo era demasiado evidente el uso que hizo de curas y monjas como los ojos de un dios omnisciente que se colaba en el último resquicio de la vida privada con fines de control político. Una estética ramplona, corcha y trasnochada tenía sus principales exponentes en Joselito, Marisol y Pablito Calvo, el protagonista de Marcelino Pan y Vino, ese film delicuescente y dulzón al borde del coma diabético que los curas nos refregaban como la quintaesencia del séptimo arte: haber visto a Dios.

Como esos curas eran no sólo españoles sino también franquistas, se solazaban invadiendo el último resquicio de nuestra intimidad de adolescentes. Para empezar, no teníamos un solo día de la semana, ni siquiera el domingo, para quedarnos hasta tarde en cama, con lo delicioso que es dormir cuando se es joven. Los sábados había clases igual que los cinco días anteriores, y el domingo teníamos obligación de vestir traje y corbata y asistir a la misa, que era obligatoria pues el cura tomaba lista.

La confesión era un rito colectivo y también obligatorio. De pronto nos convocaban a la capilla y teníamos que confesarnos todos para comulgar al día siguiente. Ay del que no comulgaba, porque su omisión era captada de inmediato por el cura, que no era propiamente un director espiritual sino un inquisidor, y entonces comenzaban los interrogatorios más acosadores e incómodos. La única arma para zafarse de ellos era la simulación: si no habíamos comulgado era sólo por el descuido de no estar en ayunas, pero jamás se nos hubiera ocurrido confesar los tocamientos que de pronto nos provocaba aquello que los curas llamaban poluciones nocturnas. ¡Y la mar de paja que nos hacíamos!

Asistir a un colegio de un solo género es la cosa más malsana que he vivido, a tal punto que me ha costado años de reeducación aceptar a las mujeres como amigas y no como posibles monturas. En esa frecuentación de jóvenes de tu sexo, bastaba ver a una mujer para querer cogérsela, lo cual nos llevó a protagonizar los papelones más inconfesables, aunque algunas veces surtía. Pero algo más: teníamos un compañero italiano de rostro sonrosado y sonrisa femenina, y resolvimos que era mujer y se llamaba Rosita, y le hablábamos las cosas más estúpidas y provocativas. No supe más de él, pero era un muchacho inteligente y seguro que reaccionó bien, a juzgar por una salida suya: cierta vez yo lo molestaba como si se llamara Rosita, y me dio una respuesta inesperada: me llamó maula. Claro, maula porque me resistía a hacer gimnasia, porque era abúlico, porque no participaba en los esfuerzos físicos de mis compañeros. Con eso me sosegó para siempre.

Aun así, los curas no saben, ni se imaginan siquiera, dónde radica el erotismo. Este fue mi caso, que paso a contar. Un buen día leía el Pato Donald y se registró una escena inquietante: por un descuido, Donald le quema la cola a la Pata Daisy, que arranca despavorida en busca de un charco de agua y apaga allí el incendio. Luego muestra la cola humeante y chamuscada en primerísimo plano y dice: Donald, mira lo que me hiciste. No necesité sustituir la imagen de la Pata por la de Brigitte Bardot para sentir un ataque de la excitación más irredenta, que acabó naturalmente en una enérgica masturbación. Nadie sospecharía jamás que esa historieta infantil se convirtiera en un estímulo para mi yo rijoso más útil que Playboy, Hustler, Penthouse u otra revista de mujeres desnudas.

En resumen, puedo decir que nada de lo que aprendí en doce años de colegio me sirvió en la vida, con excepción de las primeras letras y las operaciones de aritmética. Todo lo demás tuve que fabricármelo de cero a partir de mi ingreso a la universidad.

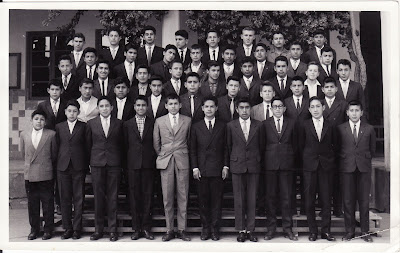

BACHILLER EN EL AÑO DE LA GUERRILLA

Un recuerdo maravilloso, con Raquel Welch en el Festival Iberoamericano de Cine, de Santa Cruz, año 2000.

Un año crucial fue el del bachillerato, que coincidió con la guerrilla del Che: 1967. Creo que entonces se desarrolló para siempre mi vocación por el periodismo, porque mañana y tarde usaba mi exiguo recreo para comprar Los Tiempos a primera hora y Presencia a las 2 post meridium para seguir el rastro de la guerrilla. Cierta vez esperaba yo el recreo de las 10 de la mañana y me senté al sol a leer Los Tiempos. Estaba abstraído en las noticias de la guerrilla cuando se cernió sobre mí la sombra ominosa de un cura que me obligaba a ir a jugar. Le aclaré que estaba leyendo y me contestó que el recreo era para jugar y que era obligatorio hacerlo. Quise resistirme y entonces me decomisó el periódico. Desde entonces, lo compraba muy temprano, lo hojeaba con fruición hasta la hora de entrada, lo dejaba en depósito con la heladera o la frutera de la esquina, y a la salida corría a rescatarlo para irme a casa leyéndolo, sin ver siquiera dónde pisaba. El rito se repetía por la tarde, con informaciones aun más exclusivas porque Presencia llegaba desde la sede del gobierno, donde había mayor acceso a las fuentes de información.

Un buen día de abril o mayo, a dos meses del estallido de la guerrilla, nos visitaron los famosos hermanos Alarcón, de la Legión Boliviana Social Nacionalista, a explicarnos por qué los colegios católicos íbamos a salir en una gran manifestación contra la guerrilla, y nos instruyeron cómo fabricar un muñeco barbudo para quemarlo. Llegó el día del acto y en lugar de imitar a mis compañeros que se chorrearon silenciosamente de la marcha, me fui a la dirección y le dije al cura director que yo no asistiría, que nadie podía obligarme a protestar contra algo que yo consideraba justo. Me dijo que era obligatorio y que si no lo hacía, me atendría a las consecuencias. No lo hice y me expulsaron una semana. Mi madre me acompañó a una cita con el director, y éste, o el cura encargado de la disciplina, le dijo: Su hijo es muy inteligente, pero es una inteligencia inclinada al mal. Para qué lo diría, porque mi madre casi le da un puñete, lo llenó de improperios y me dijo poco menos que: Vamos, hijo, no te juntes con esta chusma.

Al día siguiente, me sirvió el desayuno en la cama, y me quedé como hasta las nueve. Salí a buscar algún amigo, pero no encontré ninguno, todos estaban en clases. A las 12 estaba yo parado a la salida de los alumnos de mi colegio, para conversar un poco con ellos. Fue una semana triste y solitaria en la cual no hubo día en que no madrugara y regresara a cada entrada y salida. Muy temprano, conversaba con mis compañeros, sonaba la campana y ellos ingresaban al colegio y yo retornaba solo a mi casa. Fue el peor castigo que sufrí en esa época, pero en realidad vendrían otros más.

Como había manifestado mi afinidad con la guerrilla, más romántica que real, pero afinidad al fin, ocurrió un acto de protesta que de inmediato me fue endilgado: un joven llamado, si recuerdo bien, Hans Muller, echó una botella de sangre a los pies de Antenor Patiño, que por esos días llegó trayendo los restos de su madre, doña Albina Patiño, esposa del magnate del estaño Simón I. Patiño. De inmediato los curas me acorralaron para hacerme investigar incluso con un detective, a ver qué sabía yo de ese atentado. Por supuesto que no sabía nada, porque era menor de edad y vivía muy aislado, era un solitario. Pero desde entonces me acosaron y en los últimos días del bachillerato me hicieron una maniobra artera que paso a contar. Ocurre que no podían vengarse en las notas porque yo era buen alumno aun sin esfuerzo. Así estaba eximido casi en todas las materias con excepción de Química y Física. De eso se aprovecharon. Cuando ya ensayaba el acto de graduación, un compañero me dijo que me había aplazado doblemente en el examen final. No lo creí, pero ahí estaban las calificaciones fijadas a un tablero que no mentían. En ambas materias me habían calificado 2 con la complicidad de los respectivos profesores a quienes perdí el respeto para siempre. Total que me amargaron el acto de graduación, que di desquite por pura fórmula pues me dejaron solo como para que copiara a gusto, y de ese modo cumplí los dos desquites más importantes en 12 años, casi los únicos, precedidos por dos anteriores insólitos: uno en dibujo y otro en educación física. Este último porque nunca hice deporte y no hay cancha de ningún deporte que haya hollado con mis pasos, pues hasta ahora considero el deporte como el mayor riesgo para la salud. Mejorará el metabolismo, la fisiología, el ritmo cardíaco, lo que ustedes quieran, pero uno se expone a accidentes fatales que no les ocurren a quienes no hacen deporte. Aquella vez pude hacer lío, pedir mis exámenes y comprobar dónde me había equivocado, pues recordaba haber salido de ambas pruebas con la conciencia de haber aprobado; pero por primera vez sentí tal amilanamiento que me paralizó y no reclamé nada, cosa que se repitió en mi vida algunas veces y me perjudicó enormemente. Tremenda semilla que me dejaron los curas.

No fue la única mala semilla: el regente una vez me increpó porque yo era dirigente de mi curso y me había atrevido a hacer una fiesta con chicas invitando con el nombre del colegio. El sujeto, que era un pichón de fascista, me dijo: Quién eres vos, qué te crees, vos eres una mierda, ¿me oyes? Una mierda. Bonita forma de elevar la autoestima de un joven alumno.

Lo poco que he hecho en la vida ha sido quizás una reacción contra ese regente y contra los curas, para probarles que no soy una mierda.

RECUERDOS DE FAMILIA

En 1980 el tío Germán me visitó en México, donde yo vivía exiliado junto a mi primo Germán, el Chaza, hijo suyo. En la secuencia, visitamos la Basílica, el Museo de Antropología, la Casa de Trotsky y una callecita de Coyoacán.

Yo nací en la esquina Esteban Arze y Uruguay, en pleno barrio de Caracota, a dos cuadras de la Plaza Calatayud, que era el corazón de ese populoso barrio: ¡Hacha, punta, picota, adelante Caracota! Mi tía Maruja, casada con Rafael, hermano de mi mamá, vivía en la casa de la Uruguay, N° 56, un conventillo de propiedad de doña Isidora Prado. Se llamaba María La Fuente, y era hija de don César La Fuente, un viejo guapo de quien me impresionó su melena ensortijada y de payaso. No he conocido mujer más maternal que la tía Maruja. Toda su vida tuvo pensionistas y Dios es testigo de cómo la querían, como a una madre. Era una mujer sencilla, trabajadora, uncida al yugo de la cocina y sin mayor noción de la economía, al punto de que le pedía a su hija Teresa que le separara el gasto de cada día en paquetes, para ir al mercado. Tiempos gloriosos en los cuales todo se compraba fresco y para el día en la recova, a pocas cuadras de donde vivía la Marujita. (Justamente mi madre me decía que no necesitábamos refrigerador, pese a que teníamos uno Gibson, gran marca inglesa, porque todo era fresco y estaba ahí, en la huerta o en el corral.

La tía Maruja ocupaba un solo cuarto grande, construido con adobe. Una mampara separaba el dormitorio la sala y la cocina, ubicada ésta junto al portón de entrada. La prima Teresa, la mayor, alquilaba por su cuenta otra habitación en el mismo patio; Conchita y Carmelita, las hijas menores, dormían con los papás, aunque luego Conchita ocupó una pequeña habitación del segundo patio. Allí vivían también unos bravos cliceños, dueños de una tienda de confecciones para niños, que alguna vez tuvieron un lío feo con mis tíos en el cual relucieron los puñales.

El tío Rafael era policía. Se había iniciado en la Guardia Republicana, fundada por el presidente Bautista Saavedra, alrededor de 1925, el Centenario de la fundación de la República, y luego ascendió hasta mayor y se jubiló. Los años le agravaron una sordera que tal vez fue producto de la guerra, y en sus últimos años fue sordo y ciego. El pobre era una maceta a la cual sacaban al sol, la regaban y luego la ponían a cubierto. Cierta vez lo llevaron a una fiesta, en la cual, como es de suponer, no se divertía. Dicen que le rogaba a la tía Maruja que lo lleve a casa, cuando se le aproximó la anfitriona, Norita, una señora que tenía tetas pronunciadas y generosas. Había un lenguaje de señas al cual la tía Maruja lo había acostumbrado, y Norita recurrió a esas señas para pedirle que se quedara un rato más. El tío, que era sordo y ciego pero no cojudo, le acarició las tetas y de inmediato exclamó: Ay wa, creo que es pues la Norita. Poco antes de perder la vista, era jubilado y anciano, pero como su pensión era exigua necesitaba trabajo. Era alcalde el coronel Germán Lema Aráoz, quien había sido padrino de una hija que el tío Rafito tuvo en Aiquile, cuyo nombre no he registrado. El tío decidió visitar a su compadre y para eso recurrió a su otra hija, la Carmelita, y se la presentó al coronel como si se tratara de su ahijada aiquileña. Así obtuvo un puesto muy sacrificado, de inspector de pichiris, es decir, de barrenderos públicos. Cuando yo era universitario y salía a estudiar por las noches, lo veía montado en una bicicleta, inspeccionando a los diversos batallones que se ocupaban con medios manuales y precarios del aseo de la ciudad.

Carmelita era de mi edad y mi gran amiga y compañera de juegos. Éramos ingenuos y egoístas. Cuando nos compraban un par de helados, Carmelita se demoraba en consumir el suyo para solazarse cuando yo terminaba. Entonces lamía su helado y cantaba: Ja ja j aja, como diciendo: Mira lo que tengo. Tenía gustos que merecerían palo, como el de comer mantequilla con azúcar. Nos peleábamos continuamente, pero hacíamos vida de vecindario y éramos felices. Carmelita tenía una prima de ojos verdes, la Olguita; su mamá se llamaba Zoraida, y mi mami le decía la Ajnata, porque su comentario habitual era Ajnata a, que en quechua significa Así es, o así es pues. Las dos chicas hacían para mí una especie de estriptís: se enrollaban los calzoncitos y me los descubrían por turno, y yo festejaba sin asomo de tentación porque era un niño.

Con el tiempo Carmelita se puso muy linda. Mis amigos del curso le decían la Coneja, porque tenía los incisivos pronunciados, cosa que le daba gracia y no era un defecto. Me hablaban de ella con deseo y yo me disgustaba. Carmelita tenía muchos pretendientes y todos guapos. Alguna vez me usó para distraer a uno mientras ella despachaba a otro, pero todo eran visitas y quizá algún beso furtivo, nada más. Se puso tan guapa que yo la deseaba y ella lo sabía y me torturaba sentándose en mis piernas. Se ponía un baby doll y se echaba en la cama y me hacía campo para que yo también me tendiera. Hacía el amago de avanzar la mano para tocarle sus piernas maravillosas y me detenía: Voy a gritar. Me atrevía y gritaba: ¡Mami! Y me congelaba en el sitio. Así se aprovechaba de este servidor. Hoy vive en los Estados Unidos y la extraño porque era mi hermana.

MIS TÍOS MAYORES

César y Julio Barrón. El primero era hijo de Ezequiel; el segundo, de Ezequiel y Conchita, el hermano mayor de mi madre. César tuvo a Augusto y de él vienen los Barrón Rondón, entre ellos Gonzalo Barrón, mártir de la calle Harrington.

Mi abuela Concha tenía una presencia extremadamente importante en la familia, a tal punto que la casa de la otra orilla del río siempre estuvo llena mientras ella vivió; luego, como se dice, muerto el perro se acabaron las pulgas, no volvió a visitarnos ningún pariente. Era una mujer bella, magnética y autoritaria, decidora y graciosa. Todavía recuerdo algunas de sus admoniciones: Quien come queso sin lavar, come mierda sin asquear. Akamikuj alqotaqa, bizcochuelo le hace daño. Los castillos se derrumban y los muladares se levantan. Su nombre era Concepción Block Zambrana. Era hija de Charles Block Levy, un alsaciano que fundó el Bazar Alsaciano y dejó numerosa descendencia. Por Zambrana era hija de Natalia Zambrana Ruilova, probablemente pariente de los Ruilova de Tarija, pero eso sí prima del presidente Daniel Salamanca. Mi madre recordaba que alguna vez vivieron en Viacha, y que el tren Cochabamba-La Paz se detenía allí, llevando el vagón presidencial, y Salamanca aprovechaba para saludar a su prima y dejarle unos pesos, que la abuela Concha cisaba cumplidamente. Mi madre siempre me dijo que los restos de la bisabuela Natalia estaban en la tumba de Daniel Salamanca, pero un miembro de esa familia me dijo alguna vez: He averiguado las cosas y, para tu tranquilidad y la mía, no somos parientes. ¡Qué me habría querido decir!

La abuela Natalia tuvo varias hermanas, por eso tengo parientes muy cercanos de los apellidos más lejanos, como los Dehne de Oruro, hijos del coronel alemán Alexander Dehne, quien conoció a su esposa, Josefina Zambrana, en casa de la hermana mayor, mi bisabuela Natalia. Asimismo Guadalupe Quiroga, la tía Guadalupe, que tuvo al menos dos hijos muy allegados, el tío Hipólito y la tía Sofía Aguila. Hipólito fue chofer de Hans Kundt. Era un hombre alto y corpulento, de ojos celestes. Mi madre decía que la abuela Natalia tenía ese color de ojos y creo recordar que mi abuela Concha también los tenía claros. Nosotros, cafecitos nomás.

La historia de mi abuela Concha sí que fue dura y dramática. Dicen que un tiempo vivió en casa de la tía Constanza, en pleno Prado de Cochabamba, muy cerca de donde hoy es el edificio de Comteco. A sus 14 años salía a pasear por el Prado de entonces, que se llamaba La Alameda, montada en potra de nácar, y tenía tanta prestancia que le decían La Zamba Concha. Así la conoció el coronel Ezequiel Barrón de Zaballa, quien había sido hombre de confianza del presidente José Manuel Pando, a tal punto que lo acompañó en la batalla del Segundo Crucero, que definió la hegemonía de La Paz y el traslado de la sede del gobierno a esa ciudad en 1899. Allí el coronel Barrón recibió una herida en el pulmón. Total, que nada más vio a la Zamba Concha y al parecer se la robó y se fue a Oruro. Por ese entonces llegó a Oruro el coronel alemán Alexander Dehne, quien ha dejado varios libros copiadores de cartas por las cuales sé esta historia. En una de ellas cuenta que llegó como asesor de artillería para el uso de las baterías Krupp que había comprado Pando para la guerra del Pacífico, que fue recibido en el puerto de Ilo por el capitán Ismael Montes, quien sería presidente de la república después de Pando, y que de inmediato combatió en la batalla del Alto de la Alianza, donde cayó prisionero junto al coronel Eliodoro Camacho, y fueron trasladados a San Bernardo, por entonces una población aledaña a Santiago de Chile. Sus camaradas prusianos eran asesores del ejército chileno y hallaron el modo de convocarlo al ejército de ese país para salvarlo del cautiverio. Pero Alexander Dehne era un militar de honor y como había sido convocado por el ejército boliviano, al cual servía, prefirió permanecer dos años en cautiverio, hasta que fue puesto en libertad tras el armisticio firmado en 1881.

No bien llegó al país, el presidente Narciso Campero lo nombró comandante o jefe del Primer Cuerpo de Artillería, creo que con sede en Viacha. Cierta vez hallé en el Archivo Nacional de Sucre un folleto de enseñanza de la artillería de su autoría. Así sirvió en el ejército hasta la malhadada Revolución Federal, en la cual tuvo que defender al gobierno de entonces en las filas del Ejército Constitucional, que resultaron perdidosas. Severo Fernández Alonso, el último presidente conservador, fue depuesto del gobierno y sustituido por Pando; y Alexander Dehne fue dado de baja del ejército. Seguramente no tenía ahorros y se resistía a volver derrotado a su patria. Entonces se anotició de que su camarada Ezequiel Barrón de Zaballa, quien seguramente combatió también en la guerra del Pacífico, vivía en Oruro, y se fue a verlo. Allí conoció a la hermana menor de mi bisabuela Natalia, la tía Josefina, con quien tuvo tres hijos: Antonio, Matilde y Enriqueta, que son el tronco de todos los Dehne de Bolivia. En el norte de Alemania hay un Dehne también militar y hermano de Alexander, a quien se le ha dedicado un busto y una plazuela. La familia tiene contacto con los parientes de Alemania.

Otras cartas del libro copiador de Dehne, escritas en Alantaña y Llallagua, donde trabajó de agrimensor, se extrañan del silencio de su amigo Ezequiel Barrón, que no le contestaba sus cartas. Y luego hay una, dirigida a mi abuela Concha, en la cual lamenta la muerte de su marido Ezequiel Barrón.

Según me contó mi madre, Ezequiel tenía una hija que debió ser de temperamento fuerte, a tal punto que cierta vez le arrojó con una jarra que le dio a Ezequiel en la espalda y le abrió la herida en el pulmón, recuerdo de la batalla del Segundo Crucero. No se repuso más y dejó a la abuela Concha con dos hijos: Julio, militar, y Rafael, policía. Ezequiel tenía un hijo anterior, de nombre César, quien era mayor que la abuela Concha pero le decía mamá. De él desciende Gonzalo Barrón, el compañero asesinado en la calle Harrington cuando la dictadura de García Meza. Era hijo de Augusto, hijo de César, quien también era militar.

RECUERDOS DE MI ABUELA CONCHA

No sé por qué motivos la familia se fue a vivir a Viacha. Probablemente, porque el tío Julio estaba destinado en el cuartel de ese pueblo, si no me equivoco el Regimiento Ingavi. Allí trabajaba como jefe de estación el chileno Manuel Monroy Villagra, al parecer un hombre bueno, porque dejó ese recuerdo en sus hijos al tiempo que les redujo la estatura, porque era petisito. Resultó ser mi abuelo porque se casó con la viuda del coronel Barrón, mi abuela Concha y tuvo tres hijos: Carmela, mi madre, Germán, fundador del MNR y Eduardo, el menor.

El abuelo Monroy era un hombre bueno que se hacía de la vista gorda cuando algún obrero robaba el preciado carbón de coke que importaba la Bolivian Railway, administradora del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Fue jefe de maestranza en Mejillones y jefe de estación en varios puntos. Por eso sus hijos nacieron en distritos ferroviarios: Carmela en Oruro, Germán en Antofagasta y Eduardo en Mejillones. Cuando Germán fue diputado, tuvo que fabricarse otros papeles para habilitarse, porque técnicamente era chileno. Lo mismo le ocurrió a Eduardo, quien fue Tesorero General de la Nación. Mi hermano Enrique dice que el único patrimonio del abuelo Manuel era un montón de revistas Zig-zag, que se editaban en Santiago de Chile y que le llevaban en el ferrocarril. Eso lo decía Enrique para justificar que la herencia del abuelo es tenaz, pues el único patrimonio que ambos tenemos es papeles y papeles, libros y libros.

La abuela Concha tenía su carácter y hablaba como chilena. Qué decepciones tendría que se aficionó al vino, pero su esposo Manuel era un hombre sobrio y sereno. Mi madre recuerda que algunos domingos llevaba a sus tres hijos pequeños en esos cochecitos a manivela para visitar al tío Severo Abaroa, descendiente del héroe. No sé si teníamos parentesco; es cosa que nunca pude certificar, pero los niños le decían tío a un viejito de barba blanca, según recordaba mi madre.

Todo transcurría bien, pese a los vinos abundosos que consumía la abuela Concha, pero su destino era pesado y pronto se manifestó. Le pusieron una inyección al abuelo en el brazo y se le infectó y luego gangrenó. Y la gangrena se lo llevó de este mundo. Entonces se registró un verdadero drama iniciado por mi abuela, que en el clímax de la desesperación se subió al Calvario de Viacha con unas damajuanas de vino, y se puso a beber. Sus tres hijos pequeños la siguieron, pero ella los ahuyentaba con piedras, y ellos se quedaban jugando al pie de la colina, en el cementerio del lugar, donde era panteonero un señor de apellido Garay, padre de un viejo funcionario de la Jefatura del Distrito Escolar ya en mis tiempos. Mi madre recuerda que allí jugaban sin comer y que se quedaban a dormir acurrucados en alguna tumba. Felizmente apareció el tío Julio, el hijo primogénito de la abuela, y se la llevó junto a los tres pequeños.

Así mi abuela quedó nuevamente viuda con tres hijos pequeños. Dice que los mantenía cosiendo blusas para cholas que acomodaba en el mercado. Lo hacía en una vieja máquina Singer que todavía conservo como única herencia de mis mayores. Un día decidió promover a uno de sus hijos para salvar al resto. Así mi tío Germán, que era el varón mayor de la familia, se educó en el prestigioso Colegio San Calixto, de La Paz, donde no se ingresaba así nomás. Como decía mi madre, había que ser de buena familia. Fue un alumno distinguido, mientras mi madre y Eduardo, el hermano menor, sacrificaban su futuro. Egresó y estudió Derecho, y trabajó en un juzgado. Era el sostén de la familia, pero una nueva desgracia se cerniría sobre la familia, porque estalló la guerra del Chaco. Germán se alistó dejando sus estudios y la abuela Concha con sus hijos Carmela y Eduardo se quedó en un cuartito en casa del Dr. Pinilla, en la parte vieja de la ciudad de La Paz. Nuevamente la abuela volvió a la confección de blusas, y así pasaban apenas las hambrunas de los días de guerra. Recuerda mi madre que había una petaquita, que hoy es de mi hija Raquel, debidamente cerrada con un candado. La había dejado Germán y la abuela no permitía por nada que alguien la abriera. Tal sería la penuria de esos días, que un día la abuela llevó a su hijo menor al Banco Central, se acercó a las cajeras y preguntó si no necesitaban un muchacho. Una de ellas se rió y se hizo la burla: Chicas, aquí la señora dice si no necesitan un muchacho. La abuela se indignó, y como tenía la respuesta a flor de labios le dijo: No le he dicho si necesitan un muchacho. Le he dicho si no necesitan un montador.

El tío Eduardo quedó como mensajero y chico de los mandados. Quién diría que haría carrera y luego llegaría a Tesorero General de la Nación, además de otros cargos gerenciales en el Instituto Nacional de Colonización y creo que en el Programa Mundial de Alimentos.

Corría el año 1935 cuando un día retornó de la guerra el tío Germán. Llegó con la barba crecida y de inmediato abrió la petaca. Dice mi madre que allí había guardado los ahorros de su época de amanuense del juzgado, y que había traído una talega adicional de dinero de los sueldos de la guerra, que nunca había gastado. Al día siguiente visitó al Dr. Pinilla y alquiló de inmediato todo el segundo piso de la casa. Entonces comenzó el ascenso indetenible de la familia Monroy, porque a poco Germán fue dirigente estudiantil, luego diputado y fundador del MNR, y por fin Ministro del Trabajo del presidente Gualberto Villarroel. Pero el día que la Rosca lo colgó de un farol al llamado Presidente Mártir, se registró una prueba nueva y dolorosa que comprometió la paz y la felicidad de la atribulada abuela Concha.

El abuelo Monroy era un hombre bueno que se hacía de la vista gorda cuando algún obrero robaba el preciado carbón de coke que importaba la Bolivian Railway, administradora del ferrocarril Antofagasta-Bolivia. Fue jefe de maestranza en Mejillones y jefe de estación en varios puntos. Por eso sus hijos nacieron en distritos ferroviarios: Carmela en Oruro, Germán en Antofagasta y Eduardo en Mejillones. Cuando Germán fue diputado, tuvo que fabricarse otros papeles para habilitarse, porque técnicamente era chileno. Lo mismo le ocurrió a Eduardo, quien fue Tesorero General de la Nación. Mi hermano Enrique dice que el único patrimonio del abuelo Manuel era un montón de revistas Zig-zag, que se editaban en Santiago de Chile y que le llevaban en el ferrocarril. Eso lo decía Enrique para justificar que la herencia del abuelo es tenaz, pues el único patrimonio que ambos tenemos es papeles y papeles, libros y libros.

La abuela Concha tenía su carácter y hablaba como chilena. Qué decepciones tendría que se aficionó al vino, pero su esposo Manuel era un hombre sobrio y sereno. Mi madre recuerda que algunos domingos llevaba a sus tres hijos pequeños en esos cochecitos a manivela para visitar al tío Severo Abaroa, descendiente del héroe. No sé si teníamos parentesco; es cosa que nunca pude certificar, pero los niños le decían tío a un viejito de barba blanca, según recordaba mi madre.

Todo transcurría bien, pese a los vinos abundosos que consumía la abuela Concha, pero su destino era pesado y pronto se manifestó. Le pusieron una inyección al abuelo en el brazo y se le infectó y luego gangrenó. Y la gangrena se lo llevó de este mundo. Entonces se registró un verdadero drama iniciado por mi abuela, que en el clímax de la desesperación se subió al Calvario de Viacha con unas damajuanas de vino, y se puso a beber. Sus tres hijos pequeños la siguieron, pero ella los ahuyentaba con piedras, y ellos se quedaban jugando al pie de la colina, en el cementerio del lugar, donde era panteonero un señor de apellido Garay, padre de un viejo funcionario de la Jefatura del Distrito Escolar ya en mis tiempos. Mi madre recuerda que allí jugaban sin comer y que se quedaban a dormir acurrucados en alguna tumba. Felizmente apareció el tío Julio, el hijo primogénito de la abuela, y se la llevó junto a los tres pequeños.

Así mi abuela quedó nuevamente viuda con tres hijos pequeños. Dice que los mantenía cosiendo blusas para cholas que acomodaba en el mercado. Lo hacía en una vieja máquina Singer que todavía conservo como única herencia de mis mayores. Un día decidió promover a uno de sus hijos para salvar al resto. Así mi tío Germán, que era el varón mayor de la familia, se educó en el prestigioso Colegio San Calixto, de La Paz, donde no se ingresaba así nomás. Como decía mi madre, había que ser de buena familia. Fue un alumno distinguido, mientras mi madre y Eduardo, el hermano menor, sacrificaban su futuro. Egresó y estudió Derecho, y trabajó en un juzgado. Era el sostén de la familia, pero una nueva desgracia se cerniría sobre la familia, porque estalló la guerra del Chaco. Germán se alistó dejando sus estudios y la abuela Concha con sus hijos Carmela y Eduardo se quedó en un cuartito en casa del Dr. Pinilla, en la parte vieja de la ciudad de La Paz. Nuevamente la abuela volvió a la confección de blusas, y así pasaban apenas las hambrunas de los días de guerra. Recuerda mi madre que había una petaquita, que hoy es de mi hija Raquel, debidamente cerrada con un candado. La había dejado Germán y la abuela no permitía por nada que alguien la abriera. Tal sería la penuria de esos días, que un día la abuela llevó a su hijo menor al Banco Central, se acercó a las cajeras y preguntó si no necesitaban un muchacho. Una de ellas se rió y se hizo la burla: Chicas, aquí la señora dice si no necesitan un muchacho. La abuela se indignó, y como tenía la respuesta a flor de labios le dijo: No le he dicho si necesitan un muchacho. Le he dicho si no necesitan un montador.

El tío Eduardo quedó como mensajero y chico de los mandados. Quién diría que haría carrera y luego llegaría a Tesorero General de la Nación, además de otros cargos gerenciales en el Instituto Nacional de Colonización y creo que en el Programa Mundial de Alimentos.

Corría el año 1935 cuando un día retornó de la guerra el tío Germán. Llegó con la barba crecida y de inmediato abrió la petaca. Dice mi madre que allí había guardado los ahorros de su época de amanuense del juzgado, y que había traído una talega adicional de dinero de los sueldos de la guerra, que nunca había gastado. Al día siguiente visitó al Dr. Pinilla y alquiló de inmediato todo el segundo piso de la casa. Entonces comenzó el ascenso indetenible de la familia Monroy, porque a poco Germán fue dirigente estudiantil, luego diputado y fundador del MNR, y por fin Ministro del Trabajo del presidente Gualberto Villarroel. Pero el día que la Rosca lo colgó de un farol al llamado Presidente Mártir, se registró una prueba nueva y dolorosa que comprometió la paz y la felicidad de la atribulada abuela Concha.

EL INOLVIDABLE SIXTO

El niño de la izquierda es, al parecer, Sixto, mi padre. La abuela Vicenta Vergara Chávez, según mi papá, era de origen tucumano.Tenía letra muy cuidada. Murió casi 2 décadas antes de mi nacimiento, durante la guerra del Chaco.