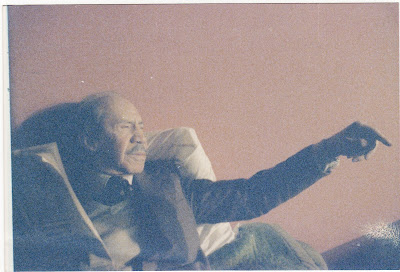

Augusto Céspedes en su departamento, cuando era embajador ante la UNESCO. Me alojó una semana en enero de 1980. Inolvidable.

En París me fui derecho al Quartier Latin y busqué la pensión más rasca, una para argelinos que tenía un cuarto miserable y baño compartido, sin calefacción. Dejé mis cosas y me fui a un costado de Notre Dame, desde donde pudiera ver cómodamente la inmensa catedral. Pedí al mozo que me aconsejara un vino antiguo y bueno y me trajo una botella con discretas telarañas. No podría decir hoy si realmente era bueno, acaso sí pero mi paladar no tenía suficiente entrenamiento (quizá hoy tampoco); pero lo que sí me hizo temblar fue el precio, porque me restringía toda posibilidad de seguir pagando el alojamiento. Aquella noche dormí con toda la ropa puesta y tiritando por el frío excesivo. Amaneció y dejé la pensión. Afuera el aire cortaba y era tan frío que no me dejaba respirar. Tenía anotado el teléfono de Augusto Céspedes, que por entonces era embajador ante la UNESCO, y una vez que recabé su dirección me fui a verlo. De inmediato me alojó y estuve en su casa durante una semana.

Era un viejo magnífico y es cierto que no trabajaba. Bastante tenía ya con el invierno aunque su salud era de hierro. Chelita, su mujer, parecía un Modigliani y le tenía un amor sin límites. Recuerdo que le daba unas cápsulas negras que decía eran carísimas; parecían medicamentos geriátricos que se fabrican en Rumania. No sé si eso lo mantenía bien o las ostras que comía por la noche, cuando se vestía como un petimetre y salíamos a cenar en los mejores restaurantes. Un día me llevó a su oficina. En el lobby de la UNESCO había un cuadro de un pintor africano consistente en dos enormes triángulos, uno pintado de verde y el otro de azul. Me preguntó mi parecer y como yo vacilaba en apreciarlo se adelantó y me dijo: Es una gran huevada. Textual. A eso se había reducido el arte: a un trabajo manual seguramente pagado con una millonada.

Allí conocí a Luisa Fernanda Siles, hija de Chelita, a quien el inefable Chueco trataba con ternura. Tendría menos de quince años y me acuerdo que una tarde le hablé del amor. No sé qué le diría pero fue quizá la primera vez que hablé a una muchacha con un tono profesoral que ahora adoptaría para hablar con mi hija. Luisa Fernanda era bella y curiosa, y tenía una magnífica disposición para escuchar, cosa que aprecio sobre todo en una mujer. Recuerdo una película en la cual la heroína recibe este consejo: No abras la boca y mira lánguidamente; te los meterás en el bolsillo. Así era Luisa Fernanda acaso por su edad.

Una noche nos vaciamos una botella de whisky con el Chueco. Yo me pegué un mambo histórico y hablé y hablé de mi padre, de su vida, de mi novela Allá Lejos, de tantas cosas. El Chueco simplemente dijo: Caramba, se lo tenía usted muy bien guardado. Al retirarme a la sala, donde dormía en un colchón en el piso, donde el Chueco se sentaba por las tardes a revisar la prensa, vi una caja de puros habanos y rompí sin asco el sello para fumarme uno. Al amanecer me di cuenta del exceso y para remediarlo no se me ocurrió otra cosa que guardar la caja íntegra en mi valija. Luego salí por París, como era mi costumbre diaria. Cuando volví, ¡la caja no estaba en mi maleta! Me dio una vergüenza sin límites. Eran los últimos minutos en París pues debía tomar un tren de vuelta a Frankfurt. Chelita y el Chueco me llevaron a la estación y recuerdo que llegamos cuando el tren ya partía. Me asombró ver al Chueco corriendo tras de mí, que ya tenía un pie en la pisadera del último vagón, y alcanzándome mi pesada valija. Así quiero recordarlo: gallardo y fuerte pese a la edad, y sin límites para cooperar a un joven amigo llevándole la valija y corriendo tras él para que alcance el tren.

A mi retorno me citó el Ministro de Educación, del cual dependía mi cargo como director interventor del Instituto Boliviano de Cultura, que después se convirtió en Secretaría y en Viceministerio de Cultura, y ahora en Ministerio de Culturas. Las cosas habían cambiado irremisiblemente. Ya no gobernaba el Dr. Walter Guevara, pues sufrió el golpe de Todos Santos y fue sustituido por Lidia Gueiler. Mi ministro ya no era el Mago Baptista sino un figurón de confianza de doña Lidia. Si yo iba con alguna iniciativa a la oficina del Mago, él me esperaba con otras diez. Era inagotable su entusiasmo por la cultura y no me oponía traba alguna; al contrario, me atosigaba con nuevas propuestas. Así hicimos tres hermosos festivales de cultura en El Prado, Chijini y la Garita de Lima, de La Paz. El cuarto fue en Oruro, el 9 de febrero, gracias a la colaboración decidida de Carlos Böhrt, que era director de extensión universitaria de la UTO, y del Rector Guillermo Rosso, que era un verdadero caballero. Recuerdo este últio festival por muchos motivos: el primero, porque nos sirvieron un delicioso picante en el altar mayor de una capilla ubicada en la Plaza Sebastián Pagador. Era una comunión criolla, pues nos poníamos en fila con platos y tutumas y recibíamos en la mesa del altar nuestra ración de cocina criolla y de chicha. Lo recuerdo también porque noche antes velamos el cadáver de Alfredo Domínguez, que llegó de Ginebra. Lo velamos en la Peña Naira y al amanecer tomamos cinco buses de Flota Copacabana contratados para llevar a los artistas. Yo había visto a Alfredo semanas antes en Ginebra y me había tomado una fotografía con él que conservo. La última razón fue que el ministro me había obligado a renunciar porque estaba indignado con mi viaje. Él quería aprovechar ese pasaje para ir a Europa y dirigirse a París, donde vivió muchos años, y yo le había cruzado haciendo valer mi derecho. Ya al posesionarse me dijo en el peor estilo que a él le gustaba figurar, de modo que yo debía inventarme todas las ocasiones posibles para que él apareciera inaugurando los actos que yo organizaba. Por supuesto no lo invité a Oruro. Él fue el protagonista de una curiosa anécdota que le ocurrió en 1993 cuando llegó Fidel a la transmisión del Mando de Paz Zamora a Sánchez de Lozada. Se acercó a Fidel con un despropósito. Le dijo: Comandante, sin duda usted se acuerda de mí porque en 1960 presidí la delegación boliviana que fue al congreso mundial de la juventud, en La Habana. Fidel lo miró de hito en hito y le dijo una frase inolvidable: Pero chico, si no has cambiado nada. Tengo una fotografía con él. Le decíamos Gassman, por sus ínfulas de galán italiano y su peso específico modesto como el de un arbusto.

Un apunte final: en 1980 fui secretario general de la Universidad de San Simón, en una época en la cual mi amigo Roberto Laserna, el director de Cuadernos de Vientos Nuevos, había abandonado la literatura para dedicarse a su profesión de economista. Entonces le mandé un memorándum que decía: Habiéndose comprobado su reiterado abandono de las letras, comunico a usted que a partir de la fecha ha sido destituido de sus ficciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario