Yo era muy chico entonces. Mi testimonio no sirve más que a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos recuerdos, siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia, se mezclan mis traiciones y olvidos de hombre, las repetidas muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos: tal vez los estoy expiando.

Augusto Roa Bastos: Hijo de hombre

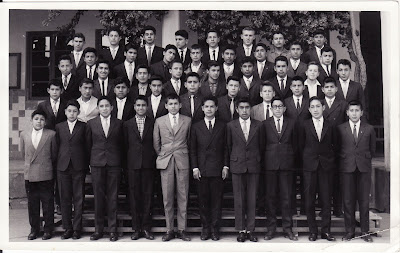

LA MALA EDUCACIÓN

En aquel tiempo en que estrenaron La mala educación llegó Eduardo Mitre, y recuerdo que, a bordo de unas botellas de cerveza, en el Prado de Cochabamba, nos dimos a comentar esa película de Almodóvar. Entre bromas y veras, llegamos a la conclusión de que, total, si te daban por el culo, quizá podías relajarte y cooperar, pero que los curas nos habían hecho sevicias y malos tratos muy superiores al pecadillo nefando de la película.

Eduardo recordó a uno de sus profesores de sotana que se frotaba con él, mejilla contra mejilla, y le preguntaba qué tal se había afeitado. A eso añadí una peor: había otro cura que se hacía la burla de un compañero por sus rasgos. Le metía dos dedos en las fosas nasales y decía: La nariz que tienes es de mono, no de ser humano. Mira tus fosas nasales: son una vergüenza. Y entonces llamaba a Rocabado. ¡Rocabado! Era un muchacho de excelente figura, un español castizo que debía exhibir su nariz aguileña, preciosa, para que los monos aprendiéramos lo que eran narices humanas.

El cura se encarnizaba luego con las mejillas lampiñas del compañero: Qué vergüenza, ni un pelo de bigote, mejillas lisas como un culo, no parecía hombre, pues en Navarra, de donde venía el cura, los chavales de trece, catorce años tenían las mejillas azules después de afeitarse. Y entonces volvía a hablar a Rocabado. ¡Rocabado! Rocabado muerto de vergüenza porque era un buen tipo y no quería herir a nadie, aunque uno diría que se sentía orgulloso de cómo lo distinguía el cura. Esas eran mejillas de hombre, ¿no las veíamos? Mejillas azules, recién afeitadas, con la barba que, en el sosiego de la noche, seguramente se escuchaba crecer.

No acababa allí la humillación, porque luego el cura ordenaba que el compañero se desabotonara la camisa para examinarle el pecho: ¡Horror! Ni un puto vello, pecho liso como las nalgas de una mujer, y vuelta ¡Rocabado!, y Rocabado que se exhibía, pelo en pecho, y el cura que decía: Así es un hombre, un ser humano, y no como vosotros, manga de monos afeminados.

LA HOSTIA DE CADA DÍA

Todas las mañanas del año lectivo debíamos madrugar e iniciar el día con la misa o el rosario. Pasábamos clases de lunes a sábado, y el domingo, que podíamos aprovechar para quedarnos en cama un poco más, nos obligaban a ir a la primera misa, que se celebraba en el colegio. Íbamos con el uniforme del colegio, traje y corbata, y a veces calatrava y guantes blancos. Como vivíamos en un valle sin agua, las casas por lo general no tenían ducha, y a veces nos saltábamos el baño obligado del sábado, día en el que recibíamos agua en bañadores y la calentábamos al sol para bañarnos. Amanecía el domingo y dale, a ponerse terno. Eso me observaba don Pepe Andrew, nuestro vecino, cuando volvía desalado de la misa y buscaba a sus hijos, mis amigos, que se desperezaban en sus respectivas camas. Don Pepe me decía: Andas con terno y ni siquiera te has bañado.

Todos los días, puestos de pie en el curso, rezábamos el rosario. Alguna vez amanecía con la bilis revuelta y con un dolor de cabeza que al parecer era migraña –dicen que una migraña temprana se cura, cosa que probablemente me pasó. Pero igual tenía que ir al colegio y como no me apetecía el desayuno tomaba un mate de cáscara de lima y punto. Recuerdo que, a medio rezar el rosario, vomitaba el mate y el cura de turno me llevaba a un dormitorio donde me pasaba la mañana durmiendo: un verdadero privilegio.

Los primeros viernes, la comunión era general y la precedía la confesión general de los jueves. Frecuentemente había procesiones para el Niño Jesús de Praga, en las cuales nos disputábamos la condición de monaguillos. Luego repartían pan bendito, que apreciábamos como si fueran pasteles suizos. Mayo era el mes de María, y había que rezar el rosario con cualquier pretexto. Mes de María, mes de las flores.

Todavía recuerdo los cánticos que nos enseñaban y que ahora que los tarareo provoco comentarios risueños. ¿Cómo no nos habíamos vuelto homosexuales con semejantes estímulos? Una letra en especial hoy me suena blandengue y afeminada. Dice:

Oh, Jesús tiernecito,

Ejemplar de candor,

Oh, precioso hermanito,

Eres todo mi amor.

Viva, viva, Jesús mi amor,

Viva, viva, mi Salvador.

Las reflexiones de los curas, entre autoritarias y melifluas, me provocan hasta hoy arcadas cuando escucho el habla peninsular, sobre todo el habla madrileña, porque hay otras más gratas. Ese talante de soberbia y altanería del oficial que hace de villano en la película El laberinto del fauno, para nosotros era la imagen de todos los días. Cierta vez me di a cantar como Joselito, pero entró el cura al curso y me dio un reverendo sopapo. ¿Enseñarle gorgoritos a él? Otro cura, que parecía tener la rectitud de una plomada, se ensañaba con un compañero de apellido Galindo. Le daba un sopapo y salía disparado por la puerta abierta del curso; salía luego al corredor y de otro sopapo lo metía, y luego se lamentaba al borde del llanto, le dolía aquello, pero aclaraba que tenía autorización de los padres de Galindo para castigarle.

Otro cura tenía gestos de psicópata, pues de pronto sorprendía a algún compañero travieso, lo tomaba de los pies y lo colgaba, cabeza abajo, de la ventana del tercer piso. En fin, a otro compañero el cura lo metía de cabeza al basurero del curso. Esto para no hablar de lo más común: que te tiraran la almohadilla o la tiza en el rostro cuando andabas distraído.

En los desfiles, debíamos ostentar una disciplina de cuartel. Cuando algo fallaba, nos hacían dar diez vueltas el patio del colegio, a pleno sol.

Las horas de gimnasia eran tediosas, porque no practicábamos deportes sino hacíamos ejercicios cojudos o pirámides humanas, para demostrar una disciplina fascista. Allí no había esfuerzo sino la humillación de sentir los pies del compañero encima, o ensuciarse la ropa en el asfalto del patio; pero era sintomático que no transpiráramos, es decir que no sentíamos el alivio benefactor de sudar.

Por estas razones yo me resistía a hacer gimnasia, como que una vez di desquite en esa materia porque me negaba a hacer pirámides o a levantar banderolas, cosa muy común bajo la influencia fascista o franquista o nazi, que es lo mismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario